我的家乡:陌生又熟悉的地方

历史系2017级本科生欧阳鹭婷

我的家乡在江西省丰城市的一个名叫大园村的地方,位于江西省中部地区,是一处典型的南方种植农业聚落。我们家族世世代代在这个村落繁衍生息,根据村里族谱的记载我们已经在这个村落中繁衍了三十多代。但是对于我个人而言,我对于我的家乡或者说这个村落的感情是很复杂的,正如我在标题中所写到的这是一个陌生而又熟悉的地方,因为我并不是在这个地方长大的,甚至我和它相处的时间加起来可能还不超过两年。我父母年轻时离开江西来到厦门打工,他们是在厦门经人介绍认识的,而我也是在厦门出生、长大的。据我父母所言,我在一岁左右的时候曾被送回家乡交由爷爷奶奶照顾差不多半年左右的时间,而后又被接回厦门。之后便只是在寒暑假期间回到家乡呆上一两个星期,从此我记忆里的故乡只有夏冬而无春秋。

随着父母的工作越来越忙,我也逐渐进入了正式的学习生涯,回家的次数与所待的时间也逐渐变短。这个村落对于我是陌生的,因为我并不熟悉这个村落的分布与路线,所以我每次回家都不敢一个人乱走因为我怕不认得回家的路。我也不熟悉这个村落里的大部分人,这个村子里的人我大多都不认识甚至从未见过。但我与这个村落又是熟悉的,因为经常可以在父母的口中听到有关这个村子的描述和故事。每次从大巴车上下来走进村口的时候,那种紧张又期待的心情以及一种不知从何而来的放松感让我知道我与这个地方是有羁绊的,而这种羁绊也一直伴随着我,若有似无却一直存在。当老师在课上提出让我们写一写有关自己家乡的作业的时候,我陷入了一种纠结,好像有很多想说又好像没什么好说的。所以,接下来从我的角度谈谈我记忆里的那个村落。

一、村落掠影

丰城冲,繁,难。府南一百三十里。西南:丰城山,县以此名,道书“三十七福地”之一。东:锺山。西南:澄山。西北:马鞍山。南:罗山,富水出;桮山,丰水出。赣江自清江入,流迳县西,东北行,丰水南来合富水会焉。又东北入南昌、新建。东:雩韶水,来自临川,西北行,入赣江。松湖、港口、曲江三镇。[1]

——《清史稿·地理志十三》

丰城市地处江西省中部、鄱阳湖盆地南端、赣江下游、赣抚平原腹地,总面积2844.69平方公里,约合426.8万亩,其中耕地1748万亩,占40.96%;林地149.8万亩,占35.1%水域47.38万亩,占111%。位于北纬27°42′~28°25′,东经115°25′~116°27′。东临进贤、临川,南连崇仁、乐安、新干,西接樟树、高安,北毗新建、南昌。全境南北长70.5公里,东西宽74公里,赣江自西向东北斜贯境域,把全市分成“河东”、“河西”两部分,其中“河东”面积2065.66平方公里,“河西”面积779.03平方公里。下辖5个街道20个镇7个乡,总人口132.32万人,其中农业人口100.07万人,占75.63%,人口密度每平方公里465人。既是全国主要粮食生产之地,又是全省煤炭生产的重要基地,还是全省的重点能源基地,素有“物华天宝、人杰地灵”之称,享有“煤海粮仓金丰城”之誉。[2]

——《丰城市志·概述》

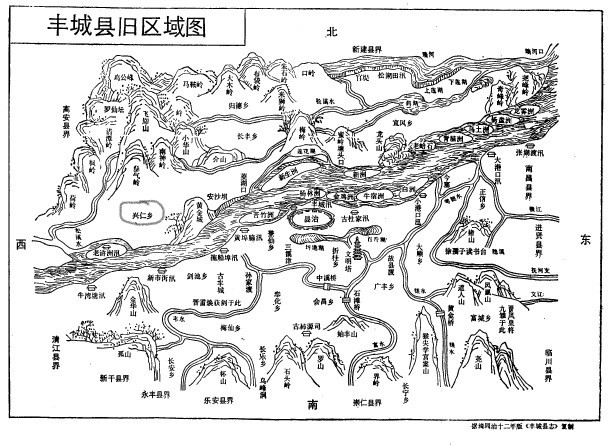

我的家乡便是丰城县所辖的一个叫做大园村的地方,根据丰城县志记载这块地区在明清时期属于丰城县兴仁乡管辖,也就是图中所圈出的这片地区。从图中我们可以看出,兴仁乡西接高安县,北临新建县,处于一个三县交界的地带。

同治《丰城县志》卷二十八《地理志》云:旧按云,明洪武二年建置坊里都图,赋税 徭役,家户各自输将,而每坊置长以为催督。法久弊生,乡里重困。国朝均编图甲,坊不辖图,公家之令始均平如一矣。[3]

丰邑均差法自明天顺间一行后,积年既久,坊图户口耗减不一,差役遂失其平。至国朝顺治十八年,知县何士锦始酌定坊甲宜均者若干,图甲宜均者若干,图空虚无全甲者若干,甲逃绝无一丁者若干,调剂一时,而民称便今。国家休养生息百有馀年,昔之创者起瘠者肥,颇有不安于帮图帮甲之名,遂或以复图复甲成诵,相其其机宜而善处之,是在贤父母。康熙年间,鄕里竞立义图,赋分十限,按月走输底,冬十月辄为报完。继则城中亦相率为义甲,自立期限,踊跃输将。官诚便也,而民之得便尤多,何则?义图义甲未立之时,当社保者一年写差,一年正役,一年经催,加之顽户拖欠比较无时,十年轮克之,一年拖累不仅三载。自义图义甲法行,依限报完,年清年款。胥吏追呼不及闾里,其视游图游甲利害天渊矣。今已为义图义甲者,固不可逞刁蔑义。其尙为游甲游图者,盍亦因利乘便,亟思改图。既以急公亦复便已,夫何惮而不为此。[4]

根据以上材料,我们可以看出明朝时以地理区域为划分标准建制坊里都图,也就是我们一直所说的里甲制度。这种制度在实行过程中不断暴露出问题,逐渐走向崩溃。所以在第二段材料记载中我们可以看到康熙年间,“乡里竞立义图”,义图是以图规和图约为核心,依赖基层社会的共同体而存在。我个人认为其与之前里甲制最大的差别在于其从原本的官方主导转向民间主导,之前的里甲制是官方主导下依照地域范围的强制划分,而义图、义甲的出现代表民间的主动性得到了很大的释放和发挥。这个时候的赋役征收单位逐渐脱离地域范围,就像材料中说的“坊不辖图”,而更多是一种地方社会的自发结合与约束。在这种情况下我们可以发现乡与都图逐渐成为了两套平行的体系,在乡的范围下可能存在众多不同的都图组织。例如兴仁乡中便存在来自五个都的三十八个图组织,其中包括八十都的四个图,八十一都的八个图,八十二都的七个图,八十三都的十个图以及八十四都的九个图。从图的数量以及与其他乡镇的比较来看,兴仁乡在当时应该属于人口数量比较大的乡镇区域。

大园村位于兴仁乡与高安县交界的这一带地区,据我爸爸描述,我们村子距离高安县所管辖的蛟塘村只有几百米,两村的田地甚至都是连在一起的。在上个世纪八十年代计划生育的时候,村民为了躲避政府的搜查就会躲到蛟塘村去,因为蛟塘村属于高安县管辖,丰城市的工作人员不能随意跨县办公。

这是一个典型的江西农村村落,村中大部分建筑覆盖着灰色的砖瓦,摸着墙上凹凸不平的砖块,你可以感受到它悠久的存在。屋檐是典型的南方式屋檐,两边翘起,一般还会有一堵甚至三堵小墙立在屋檐的两边,这样,下雨的时候雨水便会因为墙的阻挡顺着前后两端的延伸出去的屋檐流下,而不至于打湿左右两侧的房屋墙壁。这个村子是一个典型的南方聚集型村落,每家每户都紧紧挨着,你甚至可以在自己家听到隔壁家争吵、教训孩子的声音,比邻而居也建构了这个村落紧密的人际交往的网络模式。我并不是在家乡长大的,所以对这个村落的记忆也更多是片段式的记忆。

春天的村落的记忆更多是来自于父母的描述以及图片,因为学校假期的安排,我极少在春天与秋天回到家乡,我记忆里的这个村落更多是冬天和夏天的样子。春天正是农忙的季节,春天的时候这个村落从冬天的休整以及过年的喜庆气氛中苏醒过来,又开始新的轮回。江西位于南方地区,全境基本都属于一年两熟的水田种植农业,所以春天的时候人们需要将水田田亩中的秧梗拔除并栽种新的秧苗。我因为常年不在家所以也很少去参与此类农业活动,唯一的记忆大概就是五六岁的时候父母在拔秧的时候把我也带去了,水田底是一层深深的淤泥,极不好走,再加上水的推力,所以我刚下田便直接摔倒在淤泥中,还没开始就弄脏了衣服。而这次一开始的失败也成为我迄今为止唯一的一次下田经历,直到现在也经常被大人翻出来打趣。

其实南方的春天并不是一年之中最为农忙的时候,这个时候的孩子们尤其是十岁以下的孩子们并不会被过多的要求帮忙做农活,所以春天成为农村孩子们最为喜欢的季节。我记得在春天,隔壁家的干哥以及我的堂哥堂姐会带着我一起去玩,但是去哪里玩,玩了什么现在几乎都已经不记得了,只记得他们并不愿意带着我。因为带着一个孩子玩起很多东西来总会有很多不方便,比如上山下河,所以他们会以各种借口甩掉我然后我哭着跑回家找奶奶。

夏天是这个村落一年中最为繁忙的季节,也就是我们通常所熟称的“双抢”,在夏季,既要抢收前一季的稻谷,又要抢种下一季的稻谷,以保证第二季的稻谷可以在秋季成熟而不至于等到冬天造成损失。所以夏天不仅是村子里的劳动力甚至是住在附近城镇中的家庭成员,都会回到乡下帮忙“双抢”。因为年龄和熟练度的考虑,长辈们一般不会让我参与双抢,因为她们觉得我也不会,去了也只是添乱。但是一般她们会交给我另一项工作也就是摘花生。在我的家乡,除去水稻以外种植的比较多的另一种作物就是花生了,因为花生可以榨油,所以花生一直是那里比较重要的作物之一。花生从地下拔出后还需要人工将花生从花生根茎上摘下,这个工作并不需要太大的技巧性却极其的耗时耗力,所以刚好适合孩子们。在我的记忆里,我做的最多的工作大概就是摘花生了。我认为我对这件事记得如此之清晰有一大半的原因来自于它给我留下的心理阴影,摘花生真的是一件非常折磨人的工作。夏季高温,农村的夏季更是难耐,不仅高温还闷,整个人仿佛笼罩在一个大蒸炉中透不过气来。可以想见,在这种高温环境下静止不动尚且让人无法忍受,更不要提还要摘花生。而且在我家那个村落中因为电线大多是后来拉的,尤其是我奶奶家那种比较早建的房子所以只有几个比较固定的地方才有插座,有时摘花生的地方连电风扇都没有,只能在热的不行的时候拿起那种大大的蒲扇用力的扇两下,等整个人稍微凉下来一点的时候又要放下蒲扇继续工作。而花生苗上所沾染的泥土又是另一件让我不能忍受的事情,高温条件下出汗是不可避免的,所以无论是手臂,大腿还是脸总是时时刻刻保持着一种粘腻的状态。而花生苗上的泥土在人工作的时候总是不可避免的会沾染到未被衣物保护的裸露皮肤上,粘腻的皮肤上还粘着泥土的触感总是会使人心情变得非常暴躁。

夜幕逐渐降临,农田里忙了一天的人们也慢慢回家了,村落的傍晚总是极具韵味的。欲暗未暗的天色,袅袅升起的炊烟,伴随着成群结队的归人以及耕牛的哞哞声,这些组成了我心中家乡最深的印象。每每当我回忆起那个村落,最先想起的是便是夏季的傍晚时分。甚至有时在城市中看到有几分相似的景象,心中也总是会产生悸动并回忆起千里之外的那个村落。农村的夜晚是真的静且黑,只有狗吠声远远近近的传来,更加凸显了夜晚的安静。在家里一般七点前就吃完晚饭了,一家人总是坐在电视机前看新闻联播,而我这时最大的目标就是保护自己不被蚊子叮咬,不知是不是老人说的蚊子喜欢孩子的血的原因,每次坐在电视机前短短的一个小时内我能被叮十到二十个不等的包。所以每每在夏天回家我的腿总是被叮咬抓挠的伤痕累累,甚至有些当时留下的疤现在还可以看到。在乡下大家总是歇的很早,差不多八点左右大家就都已经进入梦乡了,等待着第二天新的轮回。

秋季是农村收获的季节,但是这可以说是我记忆里最为空缺的一段时间。因为学校一般都在九月份开学,所以一般在八月底我们一家便会从江西回到厦门准备开学,所以对于故乡的秋季我并没有太多的记忆,甚至可以说没有记忆,只是大致从家人的描述中获取只言片语有关家乡的信息。

秋季是第二个收获季,夏季“双抢”时抢种的第二季稻谷在秋季就可以获得丰收了,这是一年中的第二个丰收季。秋季的工作量并不算太多,收获第二季的稻苗,为明年春天的播种做好准备后农村便迎来了它漫长的修养季节,这段时间内村里人大多都无事可做。大部分人会选择在秋季的工作结束后到过年前这段时间前往城市或者附近城镇寻找工作以期赚取额外收入补贴家用,而留在家的老人小孩便留在村中做一些琐碎的杂活。对于我的家乡来说,秋季不仅是收获的季节,也是离别的季节。

冬季的村落是我最为喜欢的,冬季的家乡大致可用雪、火炉、美食这三个关键词加以概括。从小生活在厦门的我连霜都没见过,更遑论说雪了,少有的几次看见雪都是在我的家乡,因此在我的印象里这个村落与雪便无法解开联系了。每次在冬季回家的时候心中总会带着浓浓的对于可以见到雪的期待,这种期待成真给儿时的我带来的幸福感,直到现在还依然保留在我心中。江西虽然有时冬天会下雪,但还是无法与北方地区的鹅毛大雪相提并论的。江西的雪不是我梦想中软软的触感,而更多是一种冰碴子般的粗糙感,握在手里甚至有些咯手。而且江西的雪很少能在地面上形成厚度,雪一落在地上就变成了水,纵使有少许可以得到保留但是因为在农村,地面很多并不是水泥路或者是柏油路,洁白的雪落在地上被泥土所沾染,黑乎乎的一团让人失去了触碰的欲望。所以在村里即使是想要玩雪也一般是小心翼翼的将叶子上的雪抖落在自己手掌心中,然后看着雪在自己手中慢慢融化,纵使手被冻得发红也依然挡不住内心那份雀跃。火炉是农村过冬所不能缺失的装备,火炉在农村对于一个家庭而言不仅是一个取暖的工具,也是一种厨具甚至是代表着一个家庭联系的纽带。江西的冬天总是特别冷,只有在火炉旁才能获得一丝温暖和慰藉,所以在无事的冬季,家人的一天一般都是围绕着火炉度过的。在冷冷的冬日,家人总是会关上门然后一家人围坐在火炉旁,火炉上总会有一个水壶在不断的烧着水,以便在寒冷的冬日家人们可以喝上一口暖暖的热水。在冬季,火炉旁总会成为一个很好的联系家人感情的地方,大人们趁着这个机会聊着一些我们听不懂的东西,偶尔还会逗逗在一旁打闹的孩子们。而孩子们对这个火炉的期待则更多是火炉下烤煨着的红薯,软软的烤红薯是孩子们冬日最喜欢的零食,红薯软软的甜甜的,靠近皮的地方还有一股焦香味,握在手里还可以暖手。城市中快节奏的生活使得我们极少有机会停下来与家人好好沟通,更别说一大家子人坐在一起聊上几个小时。而故乡的火炉却提供了这样的一个机会,而它也因此成为了我心中亲情的一种代表符号。冬季是团圆的季节。

时代在变化,村子也在变化。根据前几次回乡的经历以及父母的描述来看,村子发生了不大不小的变化。从村子的中间部分来看似乎村落并没有发生什么变化,但是当你沿着小路走出村子发现村子外围早已建起了一栋栋现代的多层小楼,而水泥路也铺到了村口甚至有向村内蔓延的趋势。但是村子内部的建筑模式仍然保持着原来的样子,没有发生多大的变化,因为当今住在村内的大部分都是老人家了,老人家大多对原来的房子持有深厚的感情,他们早已适应了原来的那套生活模式,没办法改变也不想改变。再加上对于祖辈所住房子的尊敬,使得这些老房子是不能轻易推倒的,所以村里的年轻人大多在村子外围建造新式房子并搬了进去。随着老人家的逐渐谢世,村子也愈发呈现出一种空心化的趋向,从外表看这个村子似乎仍旧欣欣向荣的样子,但是愈往村子内部走愈可以看出村子凋敝的趋向。村中的人越来越少,即使是有也大多是六七十岁的老人家两三成群在村中慢慢走动。这种虚空的状态不仅是人群分布上的问题,更是整个村子的发展趋势。随着外出务工的人越来越多,村中剩下的年轻人越来越少,大家纷纷为了更好的发展去了其他城市发展甚至在其他城市定居,即使是村子外围的新房子也大多是无人居住的状态,只有在过年的时候整个村子才会短暂的爆发出活力。现在在外的村民与这个村落唯一的联系便是他们还在家中的父母,而到我这一代与这个村落的联系便更是稀薄的可怜了。这个村落正在以可预见的速度逐渐凋敝,而我们却对此无能为力。这是城市化作用下的结果也是时代发展的必然趋势,但是我有时候也会思考等到有一日故乡的这些春夏秋冬再也无人可说,无人记得的时候,这是一种时代的进步还是一种时代的遗失呢。

二、村落中的宗族关系

在当今的历史学界对于宗族的研究大多集中在福建与广东两地,但其实在江西的地方社会中也有着较强的宗族传统与观念。江西的宗族对于族人的控制和影响更多是思想层面上的,宗族通过对血缘关系的强调,举办仪式活动来维系族人间的联系,强调宗族作为血缘和利益共同体的存在。江西的地理位置与社会环境对于宗族在江西的发展也起到了很大的塑造作用。

首先,江西的宗族组织中强调族谱与宗祠,而族产方面较为淡薄。这个特点可能和一般的宗族观念有所不同,在以往的宗族研究中总是将丰厚的族产,家族的强盛,祠堂的宏大相联系,但是我们可以发现在江西地方社会情况有着些许的不同,微弱的族产与发达的族谱,宏伟的祠堂似乎显得极不相称。“据解放初华东军政委员会的调查,福建族田占全部耕地比例, 沿海地区占20一30%, 闽西、闽北占50%以上。[5]据民国23年陈翰笙的调查, 广东某些县, 族田占总耕地比例平均也在40一50%之间。[6]而据二十年代毛泽东对江西的调查, 江西宁冈、永丰区‘公堂田’(即族田) 占耕地面积的10 %。[7]”从以上材料中我们可以看出江西地方社会的宗族族产相对于福建和广东而言,至少是从族田的比例来看是远远不及的,我个人认为这是因为两个原因造成的,首先是宗族对于江西地方社会的实际控制程度较弱。宗族通过兴办族学来影响当地的教育,通过修桥修路等参与地方公共事业的行为来强化宗族在地方社会的影响力与权力,通过祭祀等各种仪式的举办来强化族人间的共同体观念与宗族观念。但是无论举办仪式还是参与地方公共事业都是建立在宗族组织有充足的资金支持这一基础之上的,所以宗族所拥有的族产资金在很大程度上决定了宗族能够在当地社会发挥多大的影响,对当地社会实现多大程度的控制。宗族通过兴办各种仪式,参与地方公共事业强化其在地方的影响力从而扩大宗族的族产基础,而扩大后的族产基础又为宗族参与更广大范围内的公共事务,增强宗族在更广大范围内的影响力提供物资与资金基础。若是宗族在地方社会并没有达成有效的控制和影响,其必然就无法通过其在地方社会的影响力来扩大其族产基础。而宗族受制于有限的经济基础无法参与更多的地方社会公共事务,也就没有办法增强在地方的影响力。而为什么江西没有办法像福广两省一样形成前一种扩张型的循环,而形成了后一种相对萎缩型的循环呢,我个人认为这与江西省的经济结构有着密不可分的关系。也就是我们接下来要提到的第二点,江西经济模式的影响。江西是典型的小农经济结构,土地是当地最为重要的生产资料。族产的组成大多来自于族人的捐赠,捐赠大概可分为官捐,商捐和民捐三种来源。上文有提到江西的主要经济模式为农业,江西的商业一直未能形成较大的规模,即使是历史上有名的江右商帮也大多是小贩走卒而较少出现比较大的商人。在古代江西的商人阶级一直未能形成较大的规模,所以商捐在族产捐赠中所占的比例极小。而官捐虽然占有一定的比例但是也大多存于地方大族中,而大多数地方小宗族的族产组成中官捐所占的比例都非常低。所以对于大部分的江西平民宗族而言,族产的组成仍旧以民捐作为主体。而上文有提到江西的民众大多为普通的小农,其经济实力有限所以宗族的族产一般不甚富裕,大多以临时征集筹款为主。

我们不能仅仅将宗族族产的缺乏看作一种社会现象,而应该去深究这种现象背后对于宗族组织在地方社会发展的影响。族产的缺乏使得宗族在参与地方公共事务中缺乏了主动性,前文中有提到宗族对于地方社会的影响大多建立在其对于地方公共事务的广泛参与上,而这种参与的基础便是足够的物资与经济支持。若是宗族组织并没有足够的固定族产资金去支持其在地方社会事务上的参与,而需要依赖族众的临时捐款,那么宗族的行为便在很大程度上受制于族人,宗族在族人心中的权威性也会大打折扣。所以我认为族产的缺乏使得江西的宗族并没有办法形成对于地方社会甚至是其族人的有效影响和控制,或者说这种影响或控制无法通过族规等强有力的手段强制推行,其更多是通过思想层面观念的塑造形成的。“清代江西宗族设置族产, 秉承了范朱的遗意,力图‘联宗’、‘收族’, 维系宗族制度。但由于族产数量不多, 无法通过贩济来达到收族的目的, 只能以祭祀的倡导, 维系族人间的联系。”[8]正如许华安先生所讲的江西族产缺乏这一特征使得江西宗族没有足够的力量与主动性去对族人和地方事务进行干涉,而在常年的发展中江西的宗族逐渐更加强调其作为血缘共同体的功能与身份,也就是许先生所提的“联宗”。这也是为什么江西的宗族对于祭祀活动,编谱联谱如此之热衷的原因。宗族在编谱联谱的过程中通过对收入族人范围的选择,剔除以及扩充来重新定义族人眼中“同族”的概念,这是一种人际关系的重新划分和定义,每一次的修谱联谱过程中都会剔除一些人又加入一些人,而在这一次次的变动中宗族中族人对于彼此的认同以及对于宗族的归属感都会得到强化。例如在上个世纪八九十年代宗族在农村开始重建,而这个时候我家周围的农村都开始兴起了驱逐异姓人的行动。每个村落将住在自己村落中却不同姓的人从村子里赶出去,而留下来的这批同姓人对彼此的认同感却在这样的驱逐行动中得到了强化。所以族谱的编修也正是通过这样的变动来强化留下来的这批人对彼此和宗族的认同。

第二,江西的宗族组织具有较强的功利性,其社会功能得到了强调。第一点我们提到的更多是宗族对内所展现出的特点,也就是宗族与族人间的关系。而这一点我们更多侧重于宗族与宗族间的关系特点,或者说宗族对外所表现出的特点。上文有提到江西宗族建构过程中对于血缘关系与共同体概念的强调,但这并不代表江西宗族只是一种象征意义,相反这种强调在当时具有很强的现实意义与社会意义。江西是一个典型的农业社会,明清时期人多地少的情况加剧了江西地方社会的矛盾,宗族在江西地方社会的存在更类似于一个利益的共同体,例如《民事习惯调查报告录》上对于进贤县的记载中写到:

进邑地滨鄱阳湖,东鄙之梅庄,三阳等处居民,多恃渔利为生,关于捕鱼事项,此村与彼村,或甲姓与乙姓,恒定一种规约,永远遵守。约内载明双方权利及其制限,约尾署名者非自然人,而为某村某姓,盖含有世承勿替之意。[9]

从以上记载中我们可以看出进贤县的宗族在这种情况下是作为在地方社会中争夺和分配利益的共同体而存在,而这种现象在江西的农村并不少见,即使是在现在江西的农村也依然存在着这样的现象。以我的家乡大园村为例,在村外的资源争夺中极少会使用这是某某某家的地一类词句来证明土地或者道路的归属,而一般会说这是我们村的地,这是我们村的路。而在村内的争端中也极少会出现具体的人的名字,即使是两个人的利益争夺,其所使用的理由与说法也一般为这是我们“大家”[10]的。所以此类争端若是不能很好地得到调解与协商,其很有可能就会演变为两个家族甚至是两个村落间的械斗。此类现象表明在江西的地方社会中宗族其实更大程度上成为了一种利益共同体,其以血缘作为纽带将一群人联系起来增强这个共同体的力量,但是其存在的目的与作用还是保障这个共同体或者说这个共同体内部个体的利益以及去争夺更多的利益,也就是我们所说的强调宗族的社会功能。

直到现在宗族都一直在基层地方社会中发挥着重要的作用,以我的家乡大园村为例,宗族一直都是我们村落社会关系网络中最重要的组成部分。这种共同体的概念直到现在对于族人的影响都非常大。在我看来,这种作用与影响主要体现在以下两个方面。第一,对于修谱的重视。修谱一直到现在都是我们这个“大家”最为重要的活动之一,修谱的时间是有定例的,听父亲说一般是十年左右修一次,而上一次修谱大概是在五年前。修谱的费用一般是由族人筹集而成,这笔费用的使用范围不仅只包括修谱的费用还包括举办宴席等一系列仪式活动的支出。修谱对于家族而言是一次很好的联系族人的机会,族里修谱的时候每一家都至少派一个代表参与,其实说是参与修谱更不如说是参加宴席,祭祖等一系列相配套的仪式活动。而对于大部分的族人而言,这些配套的仪式活动的意义与重要性要远远大于修谱本身,这是一个很好的“认人”的机会与场合,尤其是现在大部分族人已经离开村子在外居住,所以这是一次难得的可以将大部分族人聚集的机会。

这类仪式活动对于强化家族内部联系有着十分重要的意义与价值,尤其是在族人分布日益分散的今天,修谱以及配套的宴席,祭祖等仪式活动的目的都在于强化宗族内部对于家族这个共同体的认知,促使族人间的关系更加紧密。这种认同并不针对某个具体的个人,族谱的存在为宗族这个大概念下的每个个体维持着一种共同的记忆与认同,也许我与你并不认识,但是我们都承认在某种程度上我们是作为一种共同体而存在,而这种共同体的存在所依赖的便是我们之间的血缘关系以及我们对于族谱的共同认同。族谱的存在有时候会被看作某种区域范围内身份认同的象征,以我们村子为例,我们村子除了村中各族自己的族谱以外在村这个层面还有一本族谱,据父亲所讲这是因为我们源于同一个祖先但是随着后来不断的演变才分化成现在这几个家族。且不论这个说法是否是正确的,在我看来这种现象的出现其实反映了在宗族概念以外还存在一种以村落为单位的大宗族观念。这两种概念的形成其实可以看作是两个共同体的产生,在村子内部我们更多是关注作为宗族的存在,而村落与村落之间我们则将整个村子视作一个共同体,我认为这种双重存在与地方社会抢夺利益资源行为中壮大自身势力的需求是分不开的。第二,宗族与宗族之间的利益争夺。宗族与宗族之间关于利益的争夺甚至是械斗直到现在都是非常普遍的现象,前段时间我们村子中的两个家族便因为一块地的经营权的争夺发生了打架事件。这件事最初其实只是几家人之间的矛盾,这块地原来的承包者不承包以后将地转给他的族人去承包,但是因为这块地是“公家”的所以便引起了其他几家人的不满,认为他们这是垄断了公家的地。而这种个人间的矛盾最终演化成为两个家族间的矛盾,甚至发生了肢体冲突。听父亲说这样的事情在村子里并不少见,随着近几年文明素质的提升以及政府的约束教育这样的现象已经少了很多。在父亲小时候为了争夺田地,水源甚至是晒谷场的可用范围都经常爆发宗族间乃至村落间的群体性冲突,当时也没有什么产权法律的概念,反正哪边打赢了东西就归哪边。在这种观念作用下,这种起初只是个人间的矛盾最后往往会发展成为两个群体间的矛盾冲突。所以在当时经常会出现大族仗着自己人多在乡里横行霸道,抢占其他宗族或者村落的资源。近几年随着产权观念的逐步形成以及文明素质的提升,这种现象得到好转,但是至今也未能得到根除。

三、归于何处?

“归于何处?”这个问题不仅是对于未来村子发展前景的迷茫,也是对我自己或者说像我这样的一个群体的自问。上文中提到我并不是在家乡长大的,二十年来几乎所有的人生轨迹都与那个村落无关。我对于那个村落近乎陌生,只有寒暑假才偶尔会回去看看爷爷奶奶,在那个村落里我也不认识什么人。但是我与这个村落的联系又不是能够简单割断,因为我的父母来自那个地方,我的爷爷奶奶至今依然生活在那个地方,我们家的祖祖辈辈都葬在那个村落外的一个小山丘上,甚至我所说的方言都是那个地方的语言。每次在家与父母用方言对话的时候我都能感觉到我与那个千里外的小村落之间的联系;每次当别人问起我是哪里人的时候,我总会纠结半晌,也不知道该说自己来自厦门还是来自江西,好像都是又好像都不是。

江西地处我国内陆,改革开放以来,工业化和城镇化不断推进。据《江西统计年鉴--2015》数据,2014 年末,江西劳动力资源总数为 3551.6 万人,劳动力资源总数占人口数比重为 78.2%,是 1978 年劳动力数量的 2.45 倍;其中,社会就业人数 2603.3万,是 1978 年的 1254.3 万社会就业人数的 2 倍,劳动力资源利用率达到 73.3%;城镇就业人口为 1254.3 万,乡村就业人口为 1617.89 万,城镇就业人口较上年增长 50.47 万,农村就业人口减少 35.89 万人,大量农村剩余劳动力向城镇转移,城乡就业结构向城镇第二、三次产业倾斜。[11]

随着时代的发展村子也在不断的发生着变化,一栋栋小楼像雨后春笋般在村子的外围一栋接一栋的冒出,像一堵墙一样将外面的世界与村落分隔开来,现代化的发展趋势下掩饰的是逐渐空心化的实质。正如以上材料所显示的那样,江西其实是一个农业人口流出比例较大的省份,我的家乡便是一个很好的例子,村里三分之二的年轻人都选择离开村子去附近的城市或者更加发达的其他省份务工,而且大部分都已经定居在了其所工作的地方。农村大量壮年劳动力的流出使得村子中剩下的基本上都是老人和未上学的孩子了,连孩子到了上学的年龄都会被父母接去教育水平更好的地方读书。所以随着老人逐渐离世,村子里的人只会越来越少,在这种时代背景下的村子又将归于何处呢?村子是否会伴随着人口的不断流出以及上一代老人的离去逐渐走向终结呢,至少目前为止这一切的问题仍然没有人能够给出一个确定的答案。

[2] 丰城市志编修委员会:《丰城市志(1989-2006)》,南昌:江西人民出版社,2008年,第2页。

[5] 华东军政委员会编: 《福建农村调查》。转引:许华安:《试析清代江西宗族的结构与功能特点》,《中国社会经济史研究》1993年第1期。

[6] 阳翰笙 : 《广东农村生产关系与生产力》。转引:许华安:《试析清代江西宗族的结构与功能特点》,《中国社会经济史研究》1993年第1期。

[7] 毛泽东:《兴国调查》,《毛泽东农村调查文集》, 人民出版社1932年版。转引:许华安:《试析清代江西宗族的结构与功能特点》,《中国社会经济史研究》1993年第1期。

[8] 许华安:《试析清代江西宗族的结构与功能特点》,《中国社会经济史研究》1993年第1期。

[9] 前南京国民政府司法行政部编,胡旭晟,夏新华,李交发点校:《民事习惯调查报告录(下册)》,中国政法大学出版社,第587页。

[11] 闫佳宁:《城镇化进程中江西农村人力资源开发研究》,硕士学位论文,东华理工大学,2016年。