我的家乡:黄土地上的村庄

傍晚的村庄是美的,淹没于晚霞的光辉,

直至暮色渐沉、太阳西下、月亮升空,

有着难以诉说的细致。

吴春春

历史系2017级本科生

伏案写作,愈发感觉天的暗黑,抬起头来,窗外不知何时下了滴点小雨。雨气氤氲着,愈发让人感觉烦躁。走出门去,天气微凉,放眼望望房前的树木,显得有些孤寂。饭间,听爸妈说起今天村里发生的大事:“A(村里一农户)和B(村里的一个队长)因为地头边的道路问题打了起来,最后去了找了大队。”然后又挨个将两人在道德法庭上审判了一番:“A家房子都占了道路那么多,还想咋样?道路是集体的,是走人的,又不是他家的。”“哎,A家大队也管不住,年嗣[1]队长通传说乡政府里要来人检查村里的卫生,让A家把房背后沙梁上的玉米杆子都捡了[2],如嗣[3]也么捡。队长管不住。”“B咋说也是个队长,咋能跟人打架了。”“两个打起来了,我则以为要关禁闭[4]”……他俩继续谈论着些什么,可我却无心听下去,或者说也不愿听下去。

好像,从记事起,这种事情多见又少见,“多见”是说村里总是会有人因为一些大事小事而发生些冲突,比如谁家和谁家因为地界问题在地里嚷起来了、谁家的羊又吃了谁家地里的玉米,更有甚者,谁家因为偷偷地生了孩子没上户,被人告到乡政府了……。“少见”则是说即使冲突总有,但打架却比较少。

思绪一下子被拉得很远,却莫名想到了上周乡村史布置的课程作业。我想,我的家乡有什么呢?比起那规整古雅的闽南大厝,坐落于黄土地上的窑和平房显得很接地气;比起闽南人那厚厚的、不知道续修了多少次的族谱,我家那本长宽不过10cm、有效内容不过4页纸的《吴氏家谱》略有些搞笑;比起闽南那动辄见庙宇祠堂的村子,村子里仅有的龙王庙好像有点孤单。我的家乡既不“学术”,更不“文艺”,一如那黄土一般,从里到外都是一个色,让人一眼能看透。我曾想,如果说哪里能找到布罗代尔所说的静止不动的历史,我的家乡可能就是一个活生生的样板。又或许这样的想法显得过于幼稚,未经时间的积淀。如今再看看这村子,有那么一瞬显得很陌生。

变化总归是有的吧,我心想。

一、一个村庄的生存镜像

榆林地区地处北纬36°57′至39°34′、东径107°至111°15′之间,位于陕西省最北部。东隔黄河与山西吕梁、忻州相望,西连宁夏银南、甘肃庆阳,北临内蒙古伊克昭盟,南接陕西延安,处在五省(区)七地(盟)的中央。

——《榆林地区志·概述》

榆林市位于陕西省北部,西北与内蒙乌审旗接壤,西南与横山县毗邻,东北与神木相连,东南与佳县地接,南与米脂县互邻。……市境呈不规则平行四方形,最北端为小壕兔乡公合补兔村,最西端为红石桥乡沙漩湾村,最东端为安崖乡芦家铺村,最南端为镇川镇八塌湾村。南北最长距离124公里,东西最宽距离128公里,总面积7053平方公里。……孟家湾乡位于市境北部,东北与神木县毗邻,面积492平方公里,政府所在地孟家湾村距市城32.7公里。1993年有2945户,12122人。辖16个行政村,94个自然村,4个片村。

——《榆林市志·行政建置志》

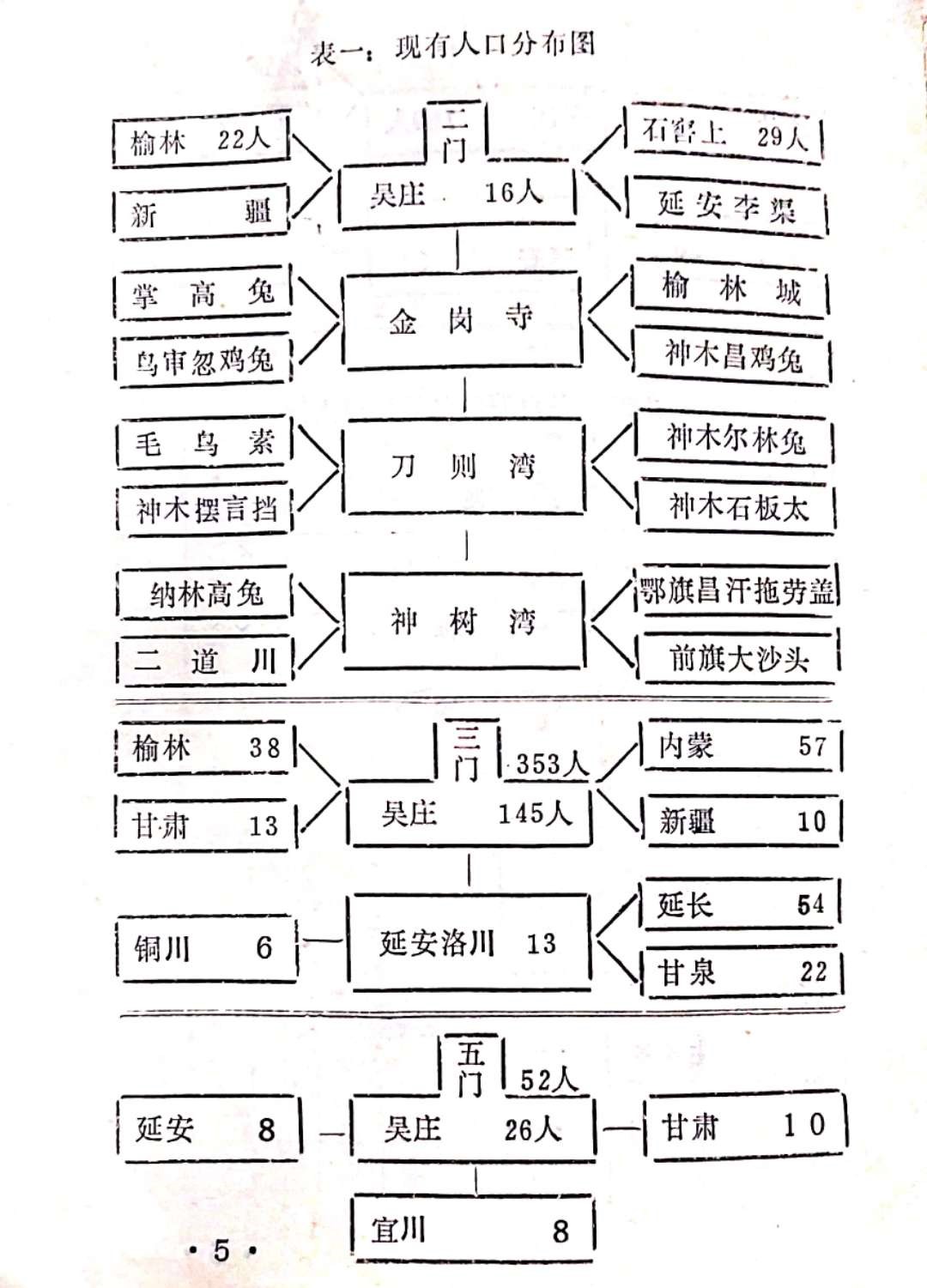

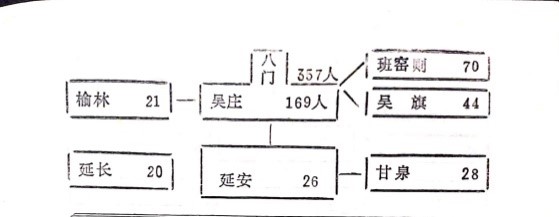

我家所在的村子叫神树湾村,属榆林市榆阳区孟家湾乡管辖,村里有4个大队,基本是按照居住方位来划分的,我们属于三队。队里的房屋看起来稀稀拉拉的,很难将其归为聚集性或是散居性,每家每户基本隔着2-3个沙丘,一队大概有10户人家左右。据家里仅存的1989年《吴氏家谱》记载,三百多年前,吴氏先祖——唐尔茂由绥德满堂川迁居榆林清泉吴庄,并改姓吴名天录,娶妻刘氏生子吴东山,吴东山生八子,此即后辈延称“八大门”之源头。[5]后二门中期大部迁居榆林以北,人口发展较快,应为现在村里的吴姓。

村里的人以农业为生,辅以牧业,这与地区历史有深刻关系。历史上,由于特殊的地理位置,这里属兵家必争之地。据考证,商代本境为游牧部族“鬼方”的栖居地,西周至春秋时期,境内先后为严狁、翟人游牧古族占据。始皇时期,本境归上郡。之后多次易主,[6]在游牧民族驻牧时为牧区,在汉族屯居时则为农业区,亦为多元文化交融之地。明代以后,长城以北为牧区,以南则为军屯、民垦和商囤。康熙年间,清廷允许汉民进入长城以北的“伙盘地”[7]耕牧,境内农业区也随之北移,逐渐出现农牧交错的现象。到民国初年,则基本变为农业区。现在,村里仍然是大片的农田,牧业基本上只限于自家饲养的羊、猪、鸡等家畜。春播夏耕之后,从高处望去,规整的玉米地与小杂粮种植地相互交错却又互成映衬,美不胜收。这几年,地里也出现了一些经济林的身影,在寒冬腊月的时节向地里望去,灰白色的樟子松平添几分韵味。

村子的尽头,是一片沙漠。以前,家里仅有的交通工具是骡拉车,每逢集市的时候,妈妈便会拉着骡车穿过那一座又一座的沙丘去到镇上,置办物品。每每这个时候,也是一个月中最开心的时候。慢悠悠的骡车在金色的“瀚海”中穿行,旁边不时出现一撮成群结队的柳梢,遮挡了一瞬阳光。就这样一晃一晃,走向镇上,满载而归之后又原路返回,真是美滋滋的一番体验。村里的公墓就位于这片西南边的沙漠中。远远望去,苍茫开阔,祥宁安静,恰似生命的轨迹走到终点时的那种悲壮,却又带着丝丝的苍凉。小时候,逢年过节的时候常常跟着爸爸到这里来给奶奶上坟,烧纸,磕头。后来,奶奶的墓迁到祖坟里去了,离家很远,这样的记忆也渐行渐远。

村里的家庭结构主要是核心家庭,大家庭很少,遑论“宗族”,像祭祖、饮宴这样的集体仪式更是少见,清明节的上坟活动还有在继续,毋宁说是一种个人情感的宣露。村里的人除种地以外的谋生手段主要是是外出讨生活。外出打工时,三五个人跟着包工头一起,拿着铺盖,或远或近,去给雇主家盖房子、羊棚之类。村里大多是普通农户,以地为生,衣食不愁、温饱自足,这几年建档立卡的贫困户数量也越来越少。村子里也出现了一些农牧大户,我们队里就有一位,就在我家边上住着,可谓名副其实的村子里的“头家”。犹记得在读初中的时候,他家的养殖场就被挂在学校里的宣传栏中,作为乡里的示范农户。他属于村里典型的种养殖能手,2007年的时候成立了榆阳区神郎养殖场,主要是养猪,后来扩大种植规模,养白绒山羊,纯利润也大幅增长。这几年开始发展种植业,主要是种葡萄,在房子周边的沙梁中开垦出一片葡萄基地,面积很大,成立一个名为“金孟家农牧有限公司”的农场,后来被评为省级示范农场,并成为乡里的人大代表。2019年3月份,在全乡的人代会上,其被选为带领农民脱贫致富的标杆代表,“帮扶了12户贫困户,每户免费给提供葡萄苗15株,并长期做技术指导。”[8]

由于外出读书的缘故,我很少见这位农牧大户,仅有的印象也仅仅停留在小时候那些模糊的片段,只记得他大概长什么样子。问起爸爸对这人的看法,听起来略有些评价不高,从他那里我也没有得到什么有用信息。只是感觉,作为乡里的人大代表,他不是村委会的干部,也没有看到他有为村子里做出什么贡献,好像离村民很远。

要说村子里最大的变化,我想便非房屋莫属了,可谓 “废墟上的重生”。村子的老房子并没有给我留下什么深刻的印象,隐约记得的只有房子最深处的那盘炕,现在却早已不见。老屋院墙已经坍塌,依稀可见的只有那断壁残垣,里面长出半人高的荒草。问起爸爸村子里这十几年来的变化,他说:“现在生活好了,新房子盖起了,安上了太阳能,路也修好了。”仔细想想,的确是,犹记得以前初中写作文时,谈到自己家乡的变化,总是爱用“拔地起的新房,平又敞的大路,年年有的新衣”之类的题目来写,写作时亦没有那么多的情绪。现如今,几乎家家户户或原址或变址都盖起了平房,镶上了瓷砖,安装了铝合金材质的窗户,漫起了砖院。这两年,大部分人家家里实现了电器化,买了私家车,甚至安装了无线网。

沿着窄窄的田埂前行,远处是一条通向村外的公路,中间开出几个岔口,连向农户的家里。前几年,队里的人一起修路、一起栽树,村里的路网开始改换面貌,却依旧是以泥土路为主,夏天雨后偶尔可见坑洼泥泞。那时,小路两旁刚栽上的松树被一个用柳梢编织的围子围起来,为防谁家的羊偷吃,现已长大。由于村里的田离住户很近,每户人家会在自己房前的路和村里的小路之间建一个栅栏,在划界定分止争的同时也形成一方安全的小天地,里边可以放牧而不怕羊跑到地里去又吃了谁家的玉米或菜,从而引起不必要的纷争。在自家围起来的地方,也可以开垦一片菜园子,里边种西瓜、香瓜、西红柿、豆角等作物,既省去了成熟采摘时的距离,也可以实时观测其生长动态,第一时间享用。冬天,菜圃里没有蔬菜,这里就被当成扎草垛的地方,玉米秸秆从地里拉回来以后,就在这里扎堆,成为羊群冬天的主要食物。

小时候放学回家,走在田间小径上,远远地便可以看见自家房上的烟囱在冒烟,就知道妈妈又在做饭了。这香的炊烟飘出院子,在乡村的上空散开,氤氲了整个村子。

二、小学:迷失的教育

“文革”之后,经过拨乱反正,执行“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的教育改革方针,本市中小学教育和职工、农民教育稳步发展。至1993年,全市有普通中学33所,职业中学2所,教师进修学校、电视大学辅导站各1所,小学570所(农村563所);……学龄儿童入学率农村96%,城镇100%。

80年代,公办教师大量调入城内,造成农村教师短缺。1988年,榆林城区8所小学教师超编73人,城区中小学公办教师685人,占全市公办教师总数1689人的40.3%,全市28个乡镇607所中、小学校仅有公办教师1013人,每校平均不到2人。

1993年,本市农村中学专任教师共420人,具有本科学历13人,专科学历137人,中专学历215人,高中及其它学历52人;城镇中学初中专任教师430人,具有本科学历65人,专科学历166人,中专学历76人,高中及其它学历9人;全市高中专任教师114人,具有本科学历59人、专科学历46人、中专学历9人。这年全市农村小学专任教师共2013人,其中具有本科学历1人,专科学历40人,中专学历655人,高中学历825人,高中以下学历492人;榆林城区各小学专任教师共573人,具有本科学历2人,专科学历79人,中专学历384人,高中学历84人,高中以下学历24人。

——《榆林市志·教育志·教师》

沿着昔日上学的老路,我朝着村里的小学走去。小学是一个围墙围起的一个大院子,大门前边是一片空地,扮演着操场的角色,现在早已荒草丛生。进入大门,左边靠墙处是灶房,老师平时就在这里生火做饭。院子正中间是旗台,我的印象中并没有很多次的升降旗。院子后面是一排一层的平房,有四间是学生教室,有2间是教师办公室。我对于在这里上学的场景并没有多少记忆,只记得有两个老师,有一次期末考试考了双百,老师给了一张奖状,但是等我拿到家却被折的多处破损。这件事经常被家人拿来取笑,所以印象深刻。

小学已经关闭五六年里,弟弟上学那会(2011年左右),只有一个老师,既教拼音又教数字,弟弟应该是这里的倒数第二届学生,之后从一年级开始就都到乡上的中心小学去读了。大门前边的空旷处已长满杂草,正中央的旗台只剩下一个水泥的底座,后面的一排房子还在,里面早已破旧不堪。透过残缺的玻璃,里边是七倒八歪的木桌木凳,有些甚至已经“残废”,还有不知何时散落在地的作业本和纸张。

对于小学的历史,我没有什么印象,只听爸爸说他读书那会的小学在烂大队那里,后来被拆了。至于现在的小学怎么建起来的,它在历史上的那些大动荡中又遭遇了什么,我无从得知,一点也不清楚。问起爸爸,他也不太清楚,爷爷的记忆更是零散的。墙上现在还有当时刷上去的“少生优生,幸福一生”的标语,在风吹日晒凌磨下也早已面目全非。

我的学前班、一年级和二年级都是在村里的小学读完的,三年级的时候去了乡上的中心小学,一个礼拜10天,放假4天。那时候,每次开学的时候,爸爸就会拉着三袋土豆和一袋菜送到学校,作为我一个学期上交的粮食。每个星期日去上学的时候,妈妈就给我装满满的一袋大米和10包方便面,作为一个礼拜的口粮。我记不太清大概是在几年级的时候,有了蛋奶工程,后来不用自己从家里拿大米,学校里建了食堂,有了专门吃饭的地方,不用再把饭拿到宿舍里吃。再后来,上了初中,变成了5天一个礼拜,周五中午放学,周日下午开学,方便面也渐渐地成了“历史”。再后来去县城里读高中,去省外读大学,一切就变得越来越“现代化”。小学初中那时候,班里的同学来自四面八方的村子,同一个村子里的同龄人从小学到初中几乎都是同班同学,放学后成群结队回家,也不用家里人接送。现在想想,那时的时光,的确是单调的,玩伴总是那么几个,小卖部里卖的零食总是只有那么几种,还老是不开门,但童年的无忧和天真却是真真切切的。

在农村教育方面,国家做了许多努力,譬如义务教育。义务教育的实施的确解决了农民的很大一部分负担。常听我姐说起,在她的童年时代,家里很穷,每次开学或是学校要收钱的时候,父亲就会走门串户去借钱。义务教育之后农民不再为学费杂费而发愁,蛋奶工程也提高了学生的身体素质。但是,读书无用论好像越来越盛行,农村孩子上学的热情越来越低,无心上学,觉得读完初中后就可以出去打工挣钱了。我的初中同学,有在我读八年级的时候就辍学的,也有中考后出去打工、在我读高二的时候就已经结婚生子的。我中考那一年(2014年),一个年级有80多个人,能上重点高中的大概有15个左右,之后继续上大学的更是寥寥无几。

看着废弃的小学,我的心里悲喜交加,喜是因为村里的学龄儿童可以去乡上统一的中心小学读书,都在同一起跑线,可以避免因为各个村里教师教学能力的差异而导致的学习落差;悲则是因为乡村文化氛围的淡薄和物化、功利、流于形式的教育观念,好像上高中是为了考大学,上大学是为了找赚钱多的工作。若这个终极目的达不成,则还不如早早出去打工。

问起爸爸对于村里教育的看法,我觉得他的想法很真实:

现在村里头的小学已经自动关门了,一些家里条件好的把娃娃带到城里去读了,就剩了5、6个,连老师也找不上,就都到乡上中心小学去念了,学校就散了。现在人们都忙着挣钱了,没人操心这些,村里头的年轻人都出去揽工[9]了,我那个时候学校里的人数应该是最多的吧。那阵[10],人们都穷死了,家长们个个希望孩子能够上大学,走出这个穷地方,如今生活好了,各人儿过各人儿的小日子,也都不这么想了,挣钱当紧。再说了,如今上完大学也不分配了,连个工作也么有,学费也捞不回来,划不来。原来娃娃们不上学,家长们打的让念书。就咱家旁边的你xx爹爹[11],那会跟我一班的,没考上高中,在院子里嚎的哇哇的。现在都不了。

这种功利主义的教育观念,我想也与大的社会环境变化有关,最主要的应该就是人口的流动和大学生制度改革。很多人很早就去打工了,在二十刚出头就结婚生子,这也造成了农村年轻人结婚的低龄化。但说到底,大人还是希望自己的孩子有文化的,不希望自己的孩子以后也只是一个农民、睁眼瞎。所以要是孩子想上学、认真读书,家长还是愿意供其读书的。我的初中同学中,也有一部分人中考成绩不佳,在父母的坚持下勉强上了一些二三流的高中,但却因为沉迷于网络游戏,或是成绩不佳而未能顺利升学,最终辍学。农村正在现代化,但教育程度却在下降,现在又加上网络游戏、隔代管教的影响,教育困境令人堪忧。

在我的内心,我是排斥“寒门难出贵子”这样的论调的,但看着那破败的小学,我又有些百口莫辩。在金钱意识的冲击下,教育和知识成就不了希望,求学没有动力。小学本身的消失,会预示着村子文化底蕴的消失吗?在寒门愈发难出贵子的今天,会是这样吗?

黄昏中的小学,是如此寂静,像一座坟冢,似乎要将整个村庄埋葬。

三、爷爷的故事:谁来养老?

1962年,党中央发出《关于认真提倡计划生育指示》后,本市开始宣传、提倡计划生育。1964年开展节制生育工作。1971年国家推行计划生育,提出“晚、稀、少”的生育原则。本市通过各种形式向群众宣传“生一个不少,生两个正好,生三个为多”,收效不大。1973年起,本市陆续制定诸如晚婚晚育等一些具体规定,深入开展计划生育工作。1978年后,又根据中央精神,提出“一对夫妇只生一个孩子”、“晚婚晚育,少生优生”、 “控制人口数量,提高人口质量。”充实各级计划生育干部,将工作重点放在农村,严格控制多胎生育,计划生育工作取得一定成效。人口出生率由70年代年均25.25‰,降为80年代年均18.45‰,自然增长率相应大幅度降低。但由于受“养儿防老”、“传宗接代”、“多子多福”等传统思想影响,加之贯彻计划生育政策时紧时松,多胎生育和超生二胎现象较普遍,“有权的千方百计套取指标生,有钱的买着生,无权无钱的偷着生”,不少干部职工生了1个女孩,还要生1个男孩,许多农民“捞不下男孩”不罢休,人口控制十分困难。1989年,全市生育妇女93331人(15—49岁),生育一胎者3553人,占38.07%,生第二胎者2730人,占29.25%,生第三胎者1949人,占20.88%,生第四胎者1051人,占11.26%,生五胎以上者489人,生第3~5胎以上者占37.38%。

——《榆林市志·人口志·计划生育》

爷爷今年81岁了,是1939年出生的,弟弟时常打趣似的问道“爷爷,你年轻的时候有没有打过仗”。让爷爷讲述他的人生经历,他大多数已经记不得了,记忆很零散。时代的一粒尘埃落下,一个人蹉跎了一辈子。对于“渺沧海之一粟”的小农来说,国家走的那段弯路的影响是莫大的。村里现在还有工分制度,昭示着过往的历史。 时代的印记在爷爷身上体现的最明显之处,我想就是建国后那三年困难时期了,在民以食为天的国度,政策性的饥荒带来的影响是深刻而又久远的。不光在爷爷身上,爸爸身上也有体现,有时吃饭时饭桌上掉下一粒米,他都会急忙捡起来吃掉,还振振有词地说“不干不净,吃上没病”。60、70年代的每个中国人对于“文革”的记忆都是深刻的,伟大的毛主席是一个光辉的存在。或许是这个小村子偏僻又安全,任何政治大潮都不曾吹进这里,比如“八九动乱”,却也说明“文革”带来的巨大振动。爸爸出生于文革的末期,对于“文革”没什么印象却是自然,但提起“八九动乱”以及“某功”之类的事件仍旧很茫然。我想,农民是不关心政治的吧。

改革开放以后,国家实施了很多惠农政策,农民生活水平也有了大幅度提高。村里的人都觉得共产党好,就比如每次回家以后爷爷都会问我入党了没有。提到非典,他们总归是有点印象的:

那时乡上派来了检务员在路口上,要检查每个人。也来家里撒药(按:消毒水),羊圈、猪圈都撒上了,并安顿不要出去,就在家里头待着。就这样过了十几天,就么事了,跟以前一样了。

村里对外部信息的接受总有一种迟滞和被动,很多大事到村里都变得风轻云淡,不足在乎,甚至这次的新冠疫情。村子上头仿佛有一块巨大的防护罩,生活其中,总能感觉平静而有安全感,但也总是对时事提不起兴趣。

奶奶总共生了5个孩子,一女四男,第五个孩子夭折了,爸爸是老四。受“多子多福”“养儿防老”观念的影响,村里的每户人家都要有一个男孩子,所以基本每户人家都有3-4个孩子,这也造成了农村局部的女多男少现象。虽然孩子多,但是养老仍是问题,村里的孤寡老人很多,我爷爷就是一个活生生的例子。

我记事起,奶奶还在,和爷爷一起住在大爸家里,每天放学回家后,我总是先去奶奶家里,有时直接住在那里。后来,在我十五六岁的时候,爷爷搬到了二爸家里。二爸单独盖了一个小房子,爷爷一个人住在里边,有厨房,自己做饭,直到现在。常听我妈说起那时候的事情,才得知奶奶爷爷最先是住在我家里的,后来因为一系列深厚的家庭矛盾,他和奶奶搬到了大爸家里。奶奶还在世的时候,经常帮着带弟弟,所以他们的关系看起来还算融洽。后来奶奶不在了,弟弟长大了,爷爷的养老成了问题。有时候看着爷爷,我觉得他很可怜,一个人孤单寂寞,每天只能去村委会转转,在那里待一会,有时能碰上一两个老人,唠会嗑,算是解闷了,但却还要时不时地忍受白眼。我觉得无能为力,只能在心里千万遍地告诫自己“以后千万不能这样”。这样的现象在村里不是个例,也时常听爸妈说起。我家周边就有这样一户人家,儿子出去打工,挣钱盖起了新窑,一家人搬进去,而母亲却孤身一人住在土房子里,命运很是悲凉。有些儿女家庭条件好的,老人就被接到城里去帮忙带孙子,但大多数都留在农村。人们常说,城市的老人是孤独的,村里的老人是贫穷的。我不能说这是错的,但至少,我的爷爷也是孤独的。

我时常感觉,爷爷的内心有一座深厚的城堡,里面装满了一些难以为人道故事,而那些事是只属于“那一个时代”的悲欢离合,我无法理解。现在国家都发给养老金,但这养老金又恰恰是引发家庭矛盾的重要来源,尤其是在多子的家庭。若一碗水端不平,便会酿成大问题,村里这样的事情时有发生。

社会学家阎云翔通过调查下岬村的“空巢现象”[12]指出,“由于市场化的经济改革,传统的赡养老人机制已经被打破”,并把这一现象称为“孝道的衰落”和“养老危机”。[13]学者梁鸿也曾写道,“儿子、儿媳根据市场经济的新道德观来对待父母,两代人之间的关系更多地是一种理性的交换关系,双方必须相互对等地给予。”[14]不追溯更远,就在我爸妈刚结婚的那个时候,八十年代末,父母在家里的地位还是很高的,而且能够受到很好的照顾。但在现代市场经济的冲击下,人们之间的关系变得很功利,又加之政府对所谓“封建”思想,比如父权、族权、说媒婚姻等的鞭挞,父母不再有之前封建家长制下的那种地位。公众舆论和道德监督的衰退使得传统的文化机制遭到破坏,孝道观念也随之失去了文化基础。老人在儿子、儿媳面前变得唯唯诺诺、低眉顺眼,不敢提出尽孝要求, “尤其是儿媳不把父母放在眼里”。

养老成为农村的一个痛症。

四、小村喧嚣:归向何处

变化终究是有的,但整个村子却也日趋变得物化。费孝通先生在《乡土中国》中说:“那些被称为土头土脑的乡下人,他们才是中国社会的基层。”在去县城读高中之前,我对“城市”的印象几乎是空白的。那年大概是十三岁吧,我第一次进城,也第一次“欣赏”所谓的“城市”。在纵横交错的马路上看着川流不息的车来车往,惊慌害怕是真的,欣喜激动也是真的。在过马路时,对面是那闪烁的红绿灯,眼角数次偷瞄旁人,却又极力掩饰,不想让人看出些什么。如今,却很难再有这样的心迹了,因为农村正在变得现代,乡土中国正在迷失。

改革开放四十年,中国农村的确有很大的发展,但也带来许多问题。在脱贫攻坚的今天,乡村貌似成了一个尴尬的存在,越来越被看作是“中国的病灶”和“民族的累赘”。在我的印象中,我的家乡既没有穷到十八洞村般,也没有富到华西村般,好像始终就是一种自给自足的状态。每当看到新闻中的这村那村时,我总会幻想有一天我家乡的村子会不会也成为被报道的对象。那时它会成为一个日渐荒凉而寂寞的乡村吗?我曾看到一个说法,“政府对于农民工,对于乡村的种种政策和努力都似乎无济于事,乡村在加速衰落下去,它正朝着城市的范式飞奔而去,彷佛一个个巨大的赝品。”[15]我想,我并不是很认同这样的观点。我并不觉得村子在衰落、农民工和农村已经愚钝到这种程度,但我又不能否认村子里的确多了很多现代化的身影,日益变得“城市”。我也并不认为农民的处境已经艰难到了需要抛田弃业、举家进城的程度,但从聚落形态的角度来说,与城市相比,农村的确存在很多问题,尤其是在现代化的冲击下,它让我感觉正在日趋变得千疮百孔,或是道德的,或是物质的。

有时晚饭过后,我便会和弟弟去村子里转悠,用脚步和目光丈量村庄的土地、树木、池塘,也曾有过想去寻找儿时的玩伴的冲动,但却终未成功。傍晚的村庄是美的,淹没于晚霞的光辉,直至暮色渐沉、太阳西下、月亮升空,有着难以诉说的细致。沿着田间小径漫步,地头边是长长的沟渠,天边有一抹清淡的云,村庄掩映在路边的树木里,安静朴素,仿佛永恒。自从到县城里读高中以来,村里的有些面孔渐渐变得熟悉而陌生,有时在家偶尔碰到,也感觉不在亲切。从他们的脸上,我清晰地感觉到岁月的刻印,言谈之间才发现自己原来也有了那么多的变化。有时闲来无趣翻翻过往的相册,看着照片中那时的自己,会笑成一团,但透过照片的缝隙打量那时的村庄,却感觉触目惊心。我常想,以后的我会愿意回到村子里扎根吗?如果没有家人,我还会以这般耐心来打量村庄吗?在现代化的大潮中,我想,大概率是不会的。

每次在乘坐长达36小时的火车、倒3次车、拖着疲惫的身子坐上爸爸的摩托搭着夜色回家之时,相同的路线,眼边也总是相同的风景,眼里唯一看到的变化好像只有那夏绿冬枯的树木。我想,我真的不曾认真观察过它,不然,在敲下这些文字的此刻我又怎会如此迷茫。或许,我不曾真正了解它。又或许,现代化的力量真的过于强大。村里的代际更新见证着时间的流逝,现代化到了家门口,却也好像把村民的心锁在了大门内。村庄,变得愈加遥远。对于村里茁壮成长的新生一代,多年后走在乡间的小路上,会“迷失”而没有归属感吗?

乡村在今天究竟是怎样的存在呢?困惑、犹豫交织在一起,我所讲述的这些,究竟反映了什么?或是能够反映什么?在最初下笔之时,我脑海里有很多的构思,比如采访村里的孤寡老人、比如探访“如同虚设”的村委会,但却终归都是失败的。在同学朋友的眼中,我是外向的,话多能说,但是回到村里,我在和除家人之外的人交流时也羞于表达,少言寡语。可能我早已成为那被现代化异化的一员,不然又怎会有如此艰难的“重返”呢。

那片黄土地上的村子,即我的家乡,在陕北。

[2] 房后背的沙梁:指房屋后边的沙梁。村里几乎每户人家房子后都有或大或小的沙梁。

[5] 据传说:唐尔茂是李自成部属,因犯事而隐姓迁吴氏定居。改名吴天录(天佑、天赐福),为子起名吴东山(东山再起之意),选四孙归宗(死后不落他乡、老龄不忘归宗)。

[6] 关于榆林市具体的建置沿革,可参见榆林市志编纂委员会:《榆林市志·行政建置志》(陕西省地方志丛书),西安:三秦出版社,1996年。电子版网址:http://dfz.shaanxi.gov.cn/sqzlk/xbsxz/sxdyl/yls_16204/ylsz/

[7] 伙盘地:明代,境内实行镇、卫、堡军事兼行政建制,本境为延绥镇榆林卫、中路辖地。清代,蒙汉一统本境由边防塞变为内地,但初期仍沿明代卫堡制,境内边墙长城以北地区为“蒙汉禁留地”。康熙二十一年(1682)清廷准许蒙古牧民入境内边墙以北40里外的“蒙汉禁留地暂借游牧”。三十六年(1697)又准许汉民出边墙在“蒙汉禁留地”内与蒙古牧民合伙垦种,至此“蒙汉禁留地”成为“伙盘地”。五十八年(1719)蒙古贝勒达锡拉卜坦以汉民垦种“伙盘地”“若不立定界址,恐致侵占游牧等情”呈报清廷划定开垦伙盘地界址。随即清廷派侍郎拉都浑来榆林“踏勘”划界,划定边墙以北“五十里界内有沙者以三十里立界;无沙者以二十里立界”,准令汉民出边墙垦种“伙盘地”。

[8] 具体新闻来源:2019年8月11日搜狐网新闻《孟家湾乡人大代表积极发挥模范带头作用,助力乡村振兴》。网址:https://m.sohu.com/a/330952553_120207461

关于这位农牧大户的具体信息,可参考:2011年3月4日榆林网新闻《在希望的田野上》,网址:http://app.ylrb.com/?app=article&controller=article&action=show&contentid=204652

2018年8月15日三农金融事业部榆林分部新闻《真抓才能攻坚克难1实干才能梦想成真》,网址:https://www.meipian.cn/1iuuviqe

[12] 空巢现象:在儿女都成家离开之后,剩下的两个老人,即老人不跟成家的儿女同住。

[13] [美]阎云翔著,龚晓夏译:《私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949-1999)》,上海书店出版社2006年版,第181-209页。

[14] 梁鸿:《中国在梁庄》,台海出版社2016年版,第83页。

[15] 梁鸿:《中国在梁庄》,台海出版社2016年版,第3页。

附录

(一)陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡行政区划:[1]

(二)1989年《吴氏族谱》所载吴氏人口分布图:

(三)参考文献

1、榆林地区方志指导小组:《榆林地区志》(陕西省地方志丛书),西安:西北大学出版社,1994年。

电子版网址: http://dfz.shaanxi.gov.cn/sqzlk/xbsxz/sxdyl/yls_16204/ylsz/

2、榆林市志编纂委员会:《榆林市志》(陕西省地方志丛书),西安:三秦出版社,1996年。

电子版网址:http://dfz.shaanxi.gov.cn/sqzlk/xbsxz/sxdyl/yls_16204/ylsz/

3、费孝通:《乡土中国》,北京:人民出版社,2015年。

4、梁鸿:《中国在梁庄》,南京:江苏人民出版社,2010年。

5、[美]阎云翔著,龚晓夏译:《私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949-1999)》,上海:上海书店出版社,2006年。

(四)村庄掠影:

(龙王庙旁的神树,据说村名由此而来)