历史系2017级本科生王琳

在这次主动探寻的乡村之旅中,

我所追溯触摸到的故土景观,

大概是家乡新旧交替、改头换面之际的最后一丝余韵。

(一)济源建制沿革,王屋镇概况

2020年1月起,一场由武汉为中心爆发的新型冠状病毒疫情迅速传播开来,与湖北省邻近的河南省自然受到不小的冲击。2020年3月份,我已在济源家乡里“滞留”了近一个月了。受到乡村史课程的启发,我从市区的家里回到了山区的老家,以一个更加积极主动的视野重新审视了这个华北平原的西北角落中并不算太平坦的故土。

济源在中国的地理位置

禹时属冀州。禹治天下,导九州,济源区域属于冀州。夏时曾为夏都。夏朝第六代帝王少康迁都于原(位于今庙街西原城遗址),原作为夏都有8年时间。商代多处封邑国。周代封邑数量最多。春秋属晋。春秋时期,济源属晋国。晋在此设原县,这是济源设立最早的县。战国属韩、魏。战国时期,济源分属韩国、魏国,魏国在此设积县。秦设积县,属三川郡。汉设积、沁水、波三县。隋开皇十六年(596年)析积县北部置济源县,“以济水所出,因名”,属河内郡,从此始有济源县之称。明清时期济源县均属河南怀庆府。1949年8月济源县改属平原省新乡专员公署。1952年11月,平原省被撤销,济源县改属河南省新乡专员公署。1970年属新乡地区。1986年1月,济源县改属焦作市。1988年6月,国务院批准济源撤县建市,实行计划单列,由焦作市代管。1997年7月1日济源市升格为省直管市,成为河南省18个省辖市之一。2003年被列为河南省中原城市群9个城市之一。2012年《中原经济区规划》将济源市定位为中原经济区新兴区域性中心城市。

——《济源县志》

济源地处北纬34°53~35°16、东经112°01’~112°45之间,属暖温带大陆性季风气候区,春季温暖多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季干冷少雪。全境地势西北高,东南低。西部、北部为山岭区,东南部为黄土丘陵,中东部为西窄东宽的平原,呈现为扇形盆地。境内群峰矗立,沟壑纵横,有大小山头2985座,大小河流上百条。济源地质结构古老复杂,地下蕴藏着很多矿藏,已查明金属、非金属、能源等资源41种。济源林木茂盛,动植物资源丰富,全市有各类动物697种,有44种被列为国家重点保护动物,38种被列为工类保护动物。有各类植物1760种,属国家和省级保护植物34种。

——《济源县志》

济源处于黄河流域地区,位于河南省与山西省的边界地区,也坐落在山西省内太行山脉的南麓地区。境内山峦起伏,地势西北高东南低,有济水发育其中,因而名“济源”,即济水之源的意思。济水在《诗经·国风·邶风·匏有苦叶》中即有记载:

匏有苦叶,济有深涉。

深则厉,浅则揭。

有弥济盈,有鷕雉呜。

济盈不濡轨,雉鸣求其牡。

雝雝鸣雁,旭日始旦。

士如归妻,迨冰未泮。

招招舟子,人涉卬否。

人涉卬否,卬须我友。

这首诗歌描写了济水在古代人民生活中的重要地位,这里着重描绘的是济水地区婚姻习俗的景象。匏瓜是一种草本植物,果实类似葫芦,但更大些,对半剖开可以做水瓢——直到我小时仍然可以看到奶奶家常用瓢舀水做饭、喝水等。而古时的婚姻要用匏瓜做的酒器喝酒。此外,古时嫁娶有一个时间上的习俗,即秋日为嫁娶之期,一旦冰河消融开始耕作就需停办嫁娶了。故而诗中写到“士如归妻,迨冰未泮”,表现女子喜悦又焦躁的心情。从日常生产生活取材自然、婚丧嫁娶依赖节气的现象中,可见济水地区从古至今即养育着绵长厚朴的农耕文明。这一点从古至今,似乎并未有太大改动——在老家我和亲戚们遛弯闲聊时,我才愈发惊叹人们为生活所为的广泛生计手段,它们包罗许多产业,但又皆依赖于土地给予他们的一切馈赠。

土地在这片区域里,大概是生命最贵重的依靠。我所描述的农村观察实录,也在各个方面反映着这一点。但它给予许多,也限制许多。它让小民的双脚深深扎根于土壤,长成各种丰硕美果,又让百姓的心思囿于一亩三分地,无法分心探视此外的世界。若说中原土地上的乡村是趋于凝固和封闭的社会,它是那么贴切——在奶奶的口中,似乎几十年前的乡村和以往千年的时光中没什么两样;又不那么符合现状——它在中国经济迅速发展的浪潮中被翻天覆地改变着。

当南宋的东南区域托走王朝经济重心,当明清的台瓯闽越成为朝廷瞩目的赋税重地,当无数的学者文人着力于研究东南沿海的复杂而令人着迷的经济与社会文化现象,位于中原的小村落似乎在历史书写中永远失语了。这不能不令人沮丧,也更令我沉醉于发掘故乡的任意一则历史遗记。

乾隆27年本《济源县志》所录济源四境图。王屋山在济源市的西北部,最高峰处名为“天坛”,相传为黄帝祭天之处,故名此。

图中所见最高点即为“天坛”,民间俗称“老爷顶”,有句歌谣称“老爷顶戴帽,长工睡大觉”,反映的是云雨雾天农民便不需下地干活的气象因果。

我的家乡在济源市的西北部山区,那正是太行山卧在山西省界线上的尾巴部分——王屋山。在我的印象里,故乡常常风调雨顺,虽无大名,亦无大恶。它的大陆性季风气候给这里带来了鲜明的四季,西高东低的地势又拥抱着太平洋飘来的水汽,境内发育的河流与山川交相辉映,山间矿野的空气澄澈清香,如此而成为一方百姓依赖不已、宜居善育的水土。它既像中国大地上无数相似的地方一样千篇一律,又在我心里有些偏心的占据一个独特的地位。小时候我在这里与山风落霞共度童年,想来土地是真的能够孕育性格的,我从这片旷远辽阔的土地上习得了随遇而安和不拘一格的性格,也每每在学业繁重焦虑不止的时候返乡散心重获平静。

不过在无数次踏足故乡的时刻,我总是理所当然地沉浸在自我的世界,却没有将任何一丝好奇和关怀的目光投向在这个地方土生土长的乡土小民和生计产业。以至于这个故土包裹着的古朴凝固的外壳终于在经济发展的冲刷中剥离脱落,而逐渐去古已远。在这次主动探寻的乡村之旅中,我所追溯触摸到的故土景观,大概是家乡新旧交替、改头换面之际的最后一丝余韵。

(二)《列子·汤问》中的寓言故事发祥地

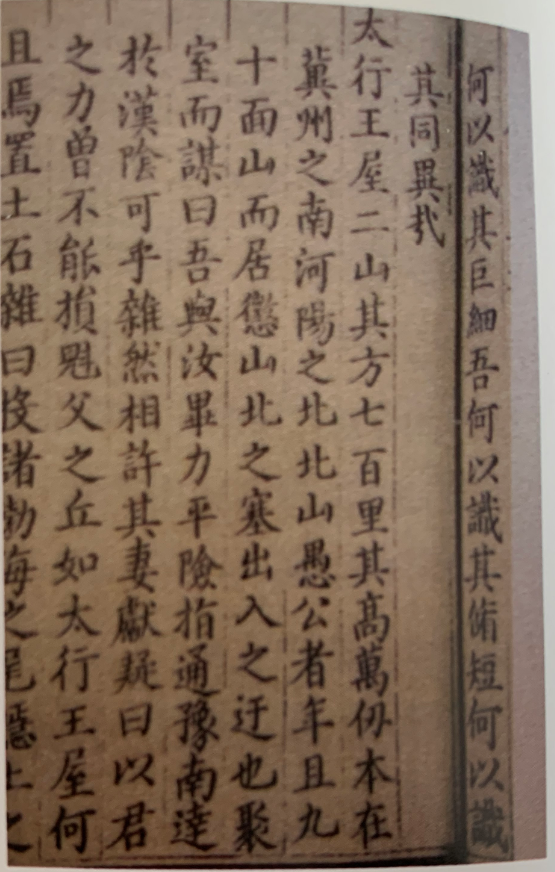

王屋山正是《列子·汤问》中“愚公移山”寓言故事的发祥地:

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘。如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年馀力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻;曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸蛾氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

当我将年过八十的奶奶作为此次乡村史田野调查的第一对象时,我选择了中学时期即学习过的“愚公移山”的故事作为发问的切入点,借以了解民间故事的传承,了解一些神话与历史事实的关联以及反映的民众心理。令我惊讶的是,这个似乎耳熟能详的传说并未在奶奶的记忆中占据多么久远的时光:

从啥时候听说愚公移山?小时候没幺听大人们说过,听说也都是这一二十年。不是说旅游宣传么,才开始这么说。小时候只说阳台宫、阳台宫。上阳台宫赶集。以前可没幺啥景区,阳台宫也没在佛尔贼多房,光有一庙,庙里埋有一“供合社”。啥是“供合社”?就是商店。以前王屋山可没幺把门呢,谁想去都去。后来不是说愚公把挡路的王屋山移开了,都是说愚公移山。

初问颇有些讶然,不过想来各地开发旅游资源潜力的思路也不过二三十年,愚公移山的故事也并没有在久远之前的民间产生深刻的印象,因而导致了民间记忆与书面记载这么大的脱节。这让我提前预设好的所谓民间语言传承文化的方式、神话与其产生的心理等问题全然泡汤,也成为本次调查首次出师不利的小挫折。不过这一挫折倒让我抛弃了所谓预设问题的交谈方式,而改为与奶奶天南海北地闲聊,从中了解一些陌生又并不久远的历史。

此外,我不禁联想到《济源县志》中录入的那许多篇秀美文章,虽是各路名家赞美王屋山的名胜美景,听来也令人心生骄傲。但对于务实的山民来说,生存的重压已经令他们自顾不暇,又哪能与文人骚客的雅致诗兴产生共鸣呢!据爸爸所说,他小时候经常与爷爷四五点早起,一同赶路到山上砍柴。一直到晚上天擦黑才能赶回到家来。所谓登高望远,在当地人来说似乎是天方夜谭。在乡村人家里,王屋山并非自然风光和文化底蕴的集合,而更多的是生存所依靠的资源。

至于现在的王屋山旅游风景区的打造,也从无到有地逐步发展起来。从我小时所见的粗糙景区建设到现在的配套“老街”打造,王屋经历了前所未有的改变。虽然“王屋老街”的建设更多的是仿制各地网红复古景点,而不是真实保留原生态的民居景观,但这一景点的打造也给王屋镇的居民们开辟了一种新的生活生产方式。

王屋老街的景观

小姑家里便在王屋老街申请了一间店铺,做起了出售杂粮煎饼和寿司的生意。今年疫情突发,他们在春节假期来临前准备的鸡蛋、鸡柳、炸串等食品也只好搬回家里自己消化。不过正好疫情期间大家都减少了出门次数,一些商店竟至于关门歇业数日,而小姑家里所囤的蔬菜肉蛋、米面食材倒也足够吃上好久——这也就印证着前述乡村地区的封闭和稳定性,北方农村似乎都有着囤积食材的习惯,也着力于打理门前屋后的一小片菜地,种着西红柿、青椒、豆角、白菜之类的蔬菜。每个家庭就像一个自产自销的堡垒,以此对抗着历史上无数次袭来的各种灾难。

(三)凝固的田园故土——乡村的衣食住行和生活生产图景

麻庄村位于王屋镇东北部济邵路段(S312)两侧。交通便利进入市区45分钟,自然条件优越,北邻王屋山风景区。现有土地面积5375亩,耕地面积1000亩。全村南北长约2.5公里,居住分散,有6个居民组组成,现有165余户,现有人780人,劳动力468人。党员人数26人。村容村貌整洁,村道绿化卫生良好,村道硬化,被评为卫生达标村;村风村俗端正,无大操大办,无不良恶习;村民素质提高,邻里团结,治安稳定,水电有线到户;村有党员活动室图书阅览室,极大的丰富了群众的文化生活。该村集体经济发展壮大,主导产业种植业,有大白菜,甘兰,萝卜制种,薄皮核桃,经济作物种植,农民收入大大提高。

——济源市人民政府网站

我的老家在王屋镇下辖的麻庄村,村名听起来不怎么优美。爸爸曾说过这个村名的由来:“以前这里非常荒凉,猛兽出没,是一片不毛之地。后来渐渐有了人烟聚集,于是称‘毛(麻)庄’。”这个解释听起来光秃秃的,就像老家乏善可陈的短小历史,也仿佛预示着几十年前这个村庄那封闭滞塞而又贫乏困窘的经济生活状况。经过这么多年的缓步发展,小村子也逐渐脱胎换骨,水泥瓦片粉刷白墙式的新居拔地而起,漫山遍野的油菜花与绿麦苗迎风摆动……像是一处独自安详的小桃源。

三月的王屋山已经不吝惜阳光与和风,在湛蓝无云的背景下,一层层梯田一派祥和地围坐在山坡上。眩目的暖阳下,是辽阔的绿油油的小麦苗田,是远山上挂满粉色花瓣的树木,是田埂边肆意生长的葱绿色野菊花——这是当地人们常常拔来做拌菜的食材,也成为城市人回归“粗粮”而特地跑到乡间寻找的植物。在村庄聚落的小巷子里,虽然入目多是黄土色的土房子和土地,但人家内伸出墙头来的玫红色花苞也稀稀落落地点缀单调的背景色。虽然大多数树的枝头仍然是光秃秃的,但也遮盖不住春天到来的气息。村里的房屋坐落得很没有规律,经常给人一种“山重水复疑无路”的犹疑之感,待到巷尾尽头,才发现拐弯处又是新的道路。

村里的大白鹅霸占着巷道

有时面前仅剩一条孤零零的窄巷,两边肩并肩站立着的是以秸秆和土块搭建的土房和以水泥砖瓦构筑的新房。新房建立着高高的围墙和装饰着繁复花纹的大门,一眼望去只觉得新得很,却看不到里面的光景。而土房则大大方方地敞开着院落,一眼即可瞧见院子那边并立着的房屋、灶火屋和杂物间。房屋上挂着一串串红艳艳的辣椒串和黄澄澄的玉米束,有些房屋外侧墙上还会挂着羊皮。土墙上谨慎地开了一个小小的窗户,黝黑狭窄,透光性很差。房门则是由圆圆的木头框起来的一个长方形。灶火屋也很好辨认,矮小漆黑,紧靠在房屋的边角,墙上是烧火时熏出来的黑。

院子里的角落也常常有着一个鸡窝,有些人家的院子里还会拴着一只跃跃欲试、会冲着每个路过的陌生人叫唤的土狗。猫咪则是杳无踪影的,只有在晚上他们才会结束一天的冒险跳回屋内跟主人打个招呼,然后继续出门流浪。猪圈一般在院子外面,凑近时常常能听到哼噜哼噜的声音和臭烘烘的气味。牛槽的位置最不固定,有些在院子里,有些在村里某处,有些则在自家田地的周围。

村里小空地上的牛

鸡窝

田边的牛槽

在村中道路上行走的时候,常常会看到远处直立高耸的山墙上开着大大小小洞口,那是许多或废弃或仍有人使用作储物屋的窑洞。窑洞开在垂直的山体墙面上,洞口装上房檐和门槛,就是一个可供居住生活的空间了。窑洞常常把口开在朝阳的地方,这大概是因为山体内部本就阴凉潮湿的缘故了。我爸就曾告诫我在盛暑不要冲进窑洞里乘凉,因为很容易着凉感冒。如今的窑洞多已废弃,但仅仅在十几年前窑洞还是多有人们居住的地方。我记得小时候,曾经在小姑家里住过窑洞。当时只觉窑洞冬暖夏凉的神奇功效,暑天进入屋内实在感觉内凉如水,就像置身于空调房之中。早几年前小姑一家就在村子高处又建造了一栋砖房,更具现代气息。而那让我来不及怀念的旧院落和院里的石桌树木,都和着尘土被扒掉推平,最后连着的几家无人居住的土房都被夷为平地,改为开阔的田地。只有田地边缘一座座并排列着的窑洞幸免于难。

小姑家现今作为储物房使用的窑洞

奶奶回忆说她刚嫁给我爷爷的时候——大概是六十年前左右,爷爷家里实在穷困不堪,当时家里只有一个破烂窑洞,连土房都没有。后来在1956年的时候,爷爷才在家建了一个土房。之后我爸在村子高处空地建了一栋砖房,然后才迎娶了我妈。这段回忆给我太多震撼——多年前普通农民家庭的生活状态竟然是那么困窘艰辛。于是我紧接着问了许多五六十年前的村里农业、商业发展情况。奶奶的回答对我来说既陌生又充满着岁月的味道:

六十多年前,王屋街上没幺啥商店,只有走街串巷的“摇呼啦”(询问了爸妈才知道原来正确的写法是“洋货郎”,奶奶只知道口耳相传的外号土称,要让她解释实际意思就有些为难了),他们手里头拿着一个小手鼓,经常布楞布楞摇着小手鼓,一听这声音都知道是卖东西的来了。这些洋货郎拿扁担挑着担子,卖一些针线啥类的玩意,但不卖食物、布料和鞋子啥的。那东西都是自家做嘞,外头不卖。王屋镇的商店还是解放以后才有的,叫“供销社”。解放前只有“布罗帆”(这个词又是我从土话里音译出来的,究竟是什么意思还不得而知),卖东西也收东西,不过人家不是用钱买,是拿菜籽、花籽和油籽之类的东西换人家的油盐,这一斤换那一两这样的。

在建国初到六七十年代,交通不便的王屋山上,村民们依旧过着男耕女织的生活,各种工农业产品匮乏,商品经济发展水平低下。这代表了绝大多数同一时段的中国乡村,也凸显了农村在千百年的历史进程中被抛在经济发展闪光区域以外的落寞身影。据奶奶描述,当时的村里每家每户都发展着自给自足的农业、畜牧业和小手工业。每年周而复始地重复着秋种玉米、冬种麦子的耕作,同时家里养些鸡、鸭、牛、马、骡、猪之类的牲畜,再建些石头磨坊来磨面。不过不是每家都有这些牲畜的,大多是借用别人家的骡子拉磨,一般还要回给人家一捆草料。

小麦田,冬春正是种植小麦的季节,五六月则是收割的季节。

早些年前,乡村人民的生计手段可谓十分广泛,除了传统的农耕、畜牧和手工外,还有一些令我觉得新鲜不已的产业。在和小姑一起走在村里时,我见到了路旁有一座奇怪的土房建筑,不像我以前所见的居住或做饭的土房,它显得又高又瘦,门也十分狭小。小姑告诉我那是烟炕,以前大家会种植烟草,拿到烟炕里熏。从外面看,烟炕大概有三四米高,而窄门则只有一米不到的高度。我跳进窄门内,发现墙壁左右横贯着一根一根的木头。而房顶则开了一个小天窗,据说是用来散烟雾的。烟炕侧边的三米处设置了一个小窗口,则是为了观察烟草熏制的程度。

烟炕的外形

窄门的形状

烟炕内部

烟炕顶部的天窗

90年代以后村里基本不种烟草了,烟炕也逐渐废弃掉了。这些残存的烟炕估计也逃不过被铲除的命运。但是在它没有最终消逝之前,终于还是留在了我的记忆里。跟着小姑一路走一路聊,一眼又看到了别人家门外放着的一个奇怪的木桶。看起来像是树桩做桶,木板做盖,再以木条封上——纯手工制作,取材于自然,显示出农村不肯完全被商品经济占据的倔强。这个木桶外表像酒桶似的,但其实是一个蜂箱——村民拓展的生计副业广泛若此也!

蜂箱

两个正在使用的蜂箱

早年间,家里的男人下地干活、上山砍柴,有时谁家要建新房子了,村里每家每户都会出几个劳动力帮衬,主人家负责管饭。这样的话,下次自己家里有什么活计就可以叫人家来帮忙。一个村子的人们就这样互帮互助,好让脆弱的小农经济更加牢靠一些。生活在城市里的我似乎更加注重隐私,不喜陌生人的窥探和询问,也不关注邻里的家庭职业等状况。一到村庄里,接受那些好奇而不加掩饰的热情注视的时候,常常会感觉到不适应。不过对于一个村庄里同一套语言体系、熟人社会的信赖,才正是这些小村落顽强繁衍生息的生存之道。

走在村里时,我总感觉村落无时无刻不显得沉寂寥落。没有肆意奔跑玩耍的孩童,没有街头巷尾聊天的成人们,许多房子里显露出缺少人烟的冷气,只有偶尔一声牛哞犬吠冷不丁飘出,更加显得村庄内没什么人气。据奶奶所说,村里子目前只有三四十个人左右,而且大多七八十岁了,显得“灰擦擦”的。年轻人都陆陆续续跑到城里读书、打工、定居,许多老人也到城里帮忙带孙子孙女了。但是在几十年前,村子里可热闹了,大概能有一百来个人。大家都彼此熟悉,亲切攀谈,总在傍晚收工回家吃饭的时候,聚集在村子里闲聊。我能想象到很久以前,他们生活得辛劳而又平淡,大人们在麦田草场上劳作闲谈,小孩子在田野山坡上奔跑撒野。小女孩站在凳子上在灶火屋煮饭炒菜,女人们在屋子里织衣做鞋。有时崩炒豆的人带着炒豆机来到了村子里,大家都要拿上一茶缸豆子,花上一角两角钱的让他崩出许多爆米花来吃。村里的大人小孩都来观看崩炒豆,于是围成一个圈,把崩炒豆的围在中心,等待崩之前忐忑地捂住耳朵,随着一声砰的巨响,许多炒豆四处迸溅,贪吃的小孩子便趁机捡起来吃掉。到了三月三,家家户户都要到阳台宫赶庙会。据说这项传统活动的开端是由于这天是黄帝诞辰,而王屋山天坛峰正是轩辕黄帝祭天之处,所以自唐代开始就在三月三举行活动以纪念黄帝生日。,每到三月三,阳台宫的街上就会堵得水泄不通,那边表演唱戏,这边叫卖吃食。在民间不识字阶层的观念中,三月三庙会较少地作为政治意义浓厚的礼仪活动,而更多地发挥着交通闭塞的区域里互通有无的商品交换功能。

奶奶讲了一句俗语说“男的放牛,女的纺花”,男孩子和女孩子的不同生活方式就这样奠定了下来。以前谁家生孩子了,别人问他生的是男是女,如果是男孩就会得到“生了个放牛娃”的回答。据我奶奶所说,她从十来岁就开始在家纺花,并不上学,也没有像男孩们一样出门玩耍的机会。后来嫁给我爷爷,家里生了三个男孩、两个女孩。我爸爸是家里的小儿子。一家8口人实在是个不小的负担。每年年末都要忙着给家里的大人和孩子们赶工做新衣服,晚上点着黑油灯加班加点,十分忙碌。由此也可见当时的吃穿用度仅能勉强自给自足,因此也并没有剩余产品可供发展什么商业了。

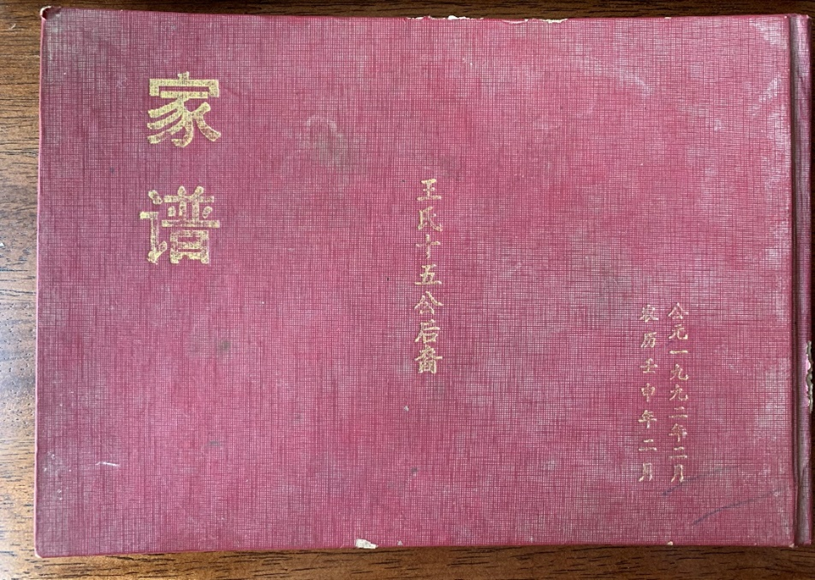

(四)对王姓家谱的阅读探索

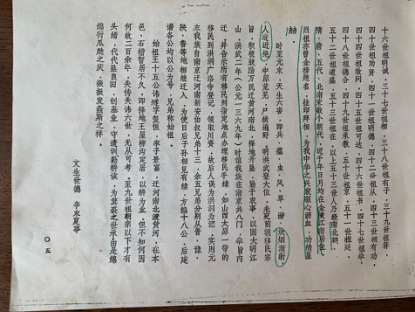

在老家翻出了以前曾看过的家谱,最初翻到时发现是92年的印刷品,似乎并不古老,便顿感无趣。后来听我奶奶回忆说家里以前还有一本纯手写毛笔字制作的老家谱,可惜文革的时候,听说要“除四旧”,就赶紧把老家谱塞到了草场的草垛里。后来二爷拿回了他家,自此便没有再见过了。如今沮丧地翻开新家谱的序言,上面还是以前我第一次看时圈画的字词——当时画出来主要是为了嘲笑家谱里附会名人和重大历史事件的言语,颇有些戏谑意,倒没有关注别的内容了。这次重新翻看,才发现了许多有趣的事情。

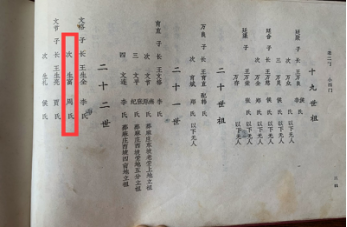

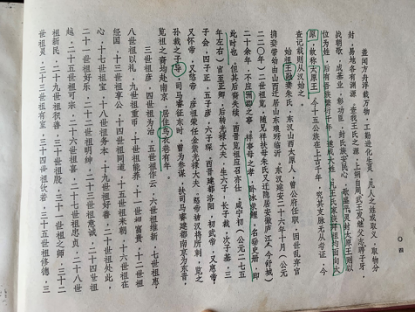

圈出来的是我爷爷的名字和我奶奶周氏

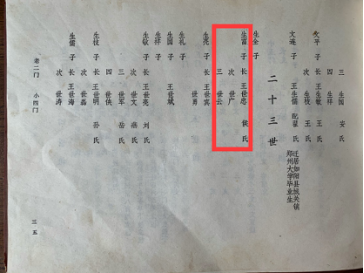

圈出来的是爷爷的三个儿子,第三子世赟(印刷时印为简化的云字)就是我爹

家谱最开头有一篇“己巳年庚午月吉日”作的《谱序章》,后附道光二十三年(1843年)立的一块碑上的「王屋镇西柳沟十五公老茔碑文」及「碑后文契」。之后还有一篇1963年的续章、一篇“辛末(1991年)夏事”续修时的序文。至于最开头的己巳年指的是哪一年,我本来并不确定,但之后就在最后一篇“辛未序谱章”里找到了答案:“我十五公历经明、清、民国至今六百余年。最早幸存之家乘乃聚民及开章祖于公元一八六九年所续。”看来最早修谱是在道光二十三年立碑之后的事情了。起初我猜想最早的序文时间应该早于之后所有时间点,于是猜测是距道光二十三年最近的1809年及以前的序文,现在看来随便猜测的后果便是南辕北辙了。己巳年这篇序文提到“如我始祖,固居洪洞,望祖也,于洪武初年迁诣济源石槽,宅居二百余年”,这是十分出名的“山西洪洞大槐树”移民传说,我爹以前也说我们祖上是山西的。但是在“辛未夏事”一篇内却与前述说法截然相反:“洪武二年(1369年)时值我族在南京共八门,奉旨内迁。并告示所有移民到指定地点办理移民手续。如山西太原一带的移民到洪洞广洛寺登记,领取川资,故后人误为洪洞为源。实则元末我族自南京迁河南新安伯仲叔兄弟十三,余五兄弟分别从晋、豫、陕、鲁等地相继迁入。”这令我们这一支王姓族人的祖先溯源问题又扑朔迷离起来。不过我寻思这些祖先传说故事的可靠性实在不高,研究出现这种群体记忆的社会文化心理原因应该要更重要一些。在第一次阅读这些序文时,我只顾着看挂印拜相的传奇故事了,竟也没有好好阅读里面各种更加妙趣横生的历史记载。里面还有记载道光时期王姓族人祖坟所在地,并在碑文后附上了一个祖坟外余土地的买卖契约。还有1963年序文所载的将总谱一式四本分门保存、每支各存小谱一份的约定,以及从光绪年间拖延到民国十七年的家庙大殿修葺工程等等……实在是非常丰富了。如果有机会,我大概会更加细致地研究一番吧。

(五)结语

在这次主动观察家乡的过程中,我仿佛了解了许多,又好像并不了解什么。我只看到了能够浅显触摸到的东西,但又困惑于人类学上各种深层次问题的解答。我投向乡村的目光本来带着一些深奥抽象的提纲和逻辑问题,但又在许多细微叙述之中流散模糊了。于是我只能带着克制而感怀的心情记录下家乡的真实图景,又遗憾于未能把握所谓基层乡村的自治逻辑、运行基础等脉络问题。在审视乡村的时候,我感觉它也在审视着我。它是生于斯、长于斯的村民,是没有摆脱“土气”也没有被城市人同化的原生态气息。我没有融入他们,他们也用奇异的眼神揣摩我拿着手机到处拍摄的行为。正如一位同学所感叹的,在回到家乡时,我们总是习惯于沉默和腼腆,总觉得和村民们说不上什么话。在现代化的都市中沉浮奋斗的过程里,我们似乎也被现代化的逻辑所同化着,于是与养育了我的土地产生了一种坚硬的隔膜。同时,乡村也在被掏空,难返的故乡越来越变成心理与物质上的双重困境。

附录:

外婆家以前的居所,满载着妈妈的童年时光,现今挂上了“无人居住公示牌”。

随处可见的鸟巢,这张图里还可看到鸟巢里的小鸟

牛槽

麦苗

废弃的土房

废弃的土房2号

土房的窄窗和“壁挂”

废弃的粗糙窑洞,以前大概是储物洞

窑洞建在这样的山墙上

废弃土房3号

窑洞2号,有门的大概曾经是住人的窑洞。

老家的杏树开了粉白色的花

山间公路上随处可见这样的褶皱山脉

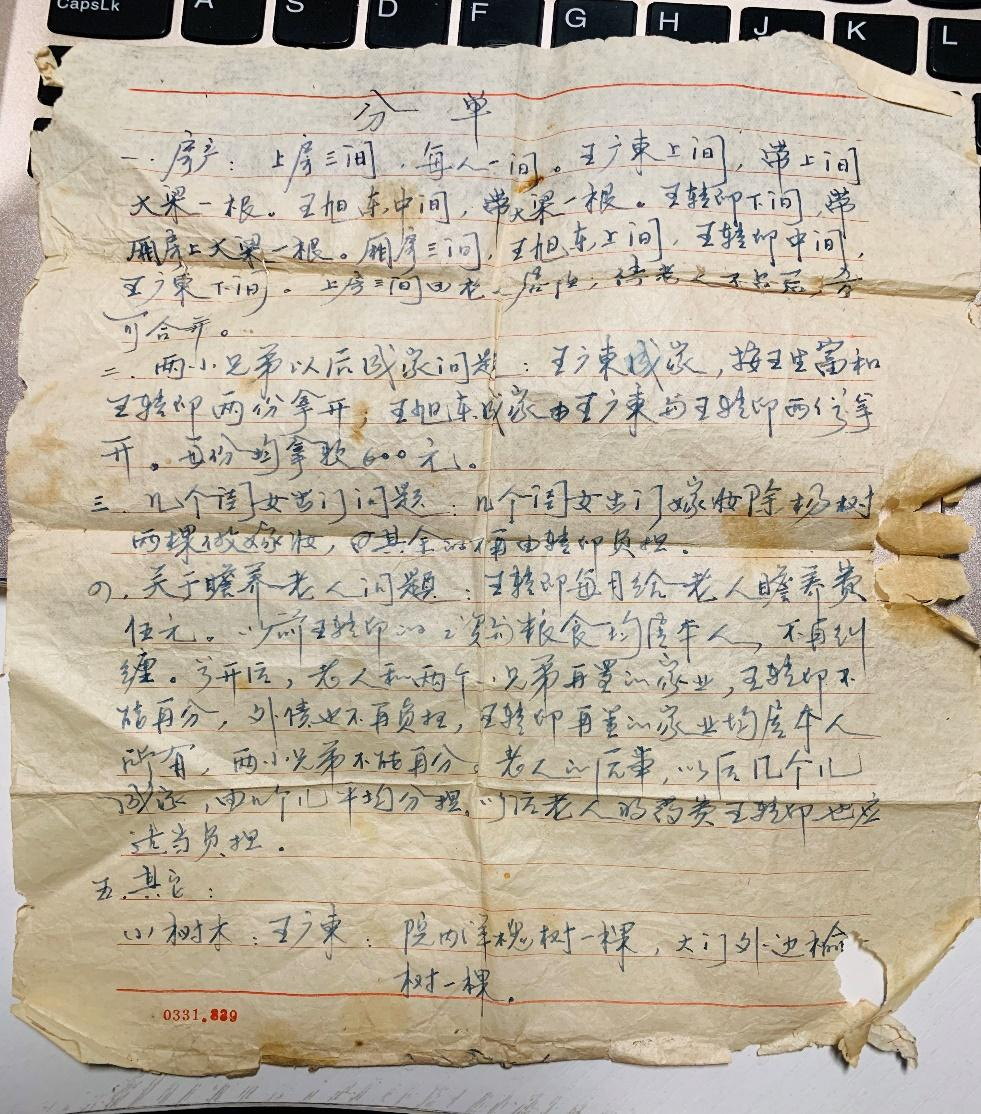

我爸几个兄弟分户时的分单

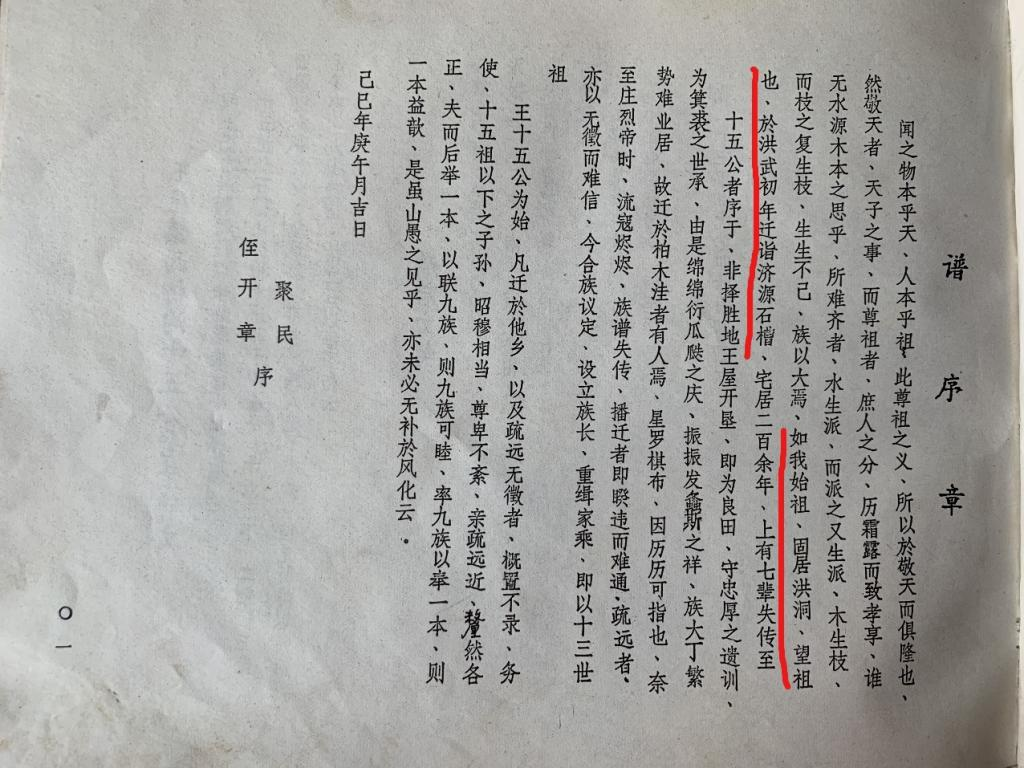

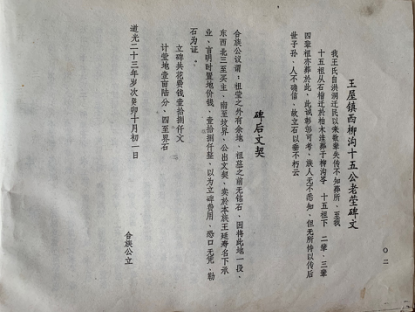

文中所引片段的来源

祖坟所在地以及购买土地契约

附会太原王、王导等事

提到洪洞移民的误谬和南京移民的说法

高傲的鹅鹅

我曾冲入这个牛圈里撸牛,结果差点被牛角顶到,也险些被屁股朝向我的牛一记后踢