《中国乡村史》“宅在家里认识家乡”系列之五

记忆中的故事

——追忆黄家山聚落的发展

历史系2017级本科生 易辉

截止2017年[[1]],巫山曾长期在一份国家级的榜单“贫困县名单”中占有一席之地。但它曾以其他方式,在历史中留下种种印迹。“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”、“高峡出平湖,神女应无恙,当今世界殊”,这些脍炙人口的诗词至今仍为人们传诵;三峡库区大移民作为英雄史诗被反复书写;近年巫山努力打造旅游胜地的名片获得不错的反响。与此不同的是,那些没有足够吸引力,并未被开发成景点的小山村,则鲜为人知。更不用说在村落中尚不起眼的黄家山,哪怕是生养于其中的人,提及它的次数也越来越少。若不是此次特殊的机会,或许它也只会在我的记忆里逐渐模糊。

一、概述

我出生于巫山县两坪乡仙桥村,这个小区县的小山村,在辖区范围和知名度上都足够小。即便如此,我对这里仍算不上了解,我熟悉的,可能仅仅是县城至家乡那条公路沿线的风景,哪怕再向外延伸三尺,或许便藏着我永远不会知道的秘密。相较于我踏足过的土地,这个行政村的范围已足够大。所以,我能讲述的,不得不局限于曾经走过的那几面山坡——黄家山,坦白地说,甚至只能是黄家山的一部分。在此讲黄家山的故事之前,我们可以简单了解一下巫山县以及两坪乡的历史沿革。

《巫山文史资料》反复提到龙骨坡遗址,有人认为它“把巫山的历史从4——6千年前的新石器时代推进到两百万年的早期猿人时代”[[2]]。黄万波主编的《龙骨坡史前文化志》,对龙骨坡遗址的发掘研究成果进行了比较详细的介绍。[[3]]尽管国内外学者对龙骨坡遗址发现的化石仍有争论,但可以肯定的是,巫山开发的历史可以称得上是相当久远。光绪十九年(1893年)《巫山县志·沿革志》中提到,“唐尧时,巫山以巫咸得名”,“战国楚有巫郡”,秦“昭襄王三十年取楚巫郡,一统志巫郡改为巫县,属南郡”,“隋开皇初,罢郡,改县曰巫山,属巴东郡”。[[4]]至隋朝,“巫山”之名始定。1991年《巫山县志》[[5]]和巫山县人民政府官网上的沿革介绍[[6]]与此基本一致。

1983年《四川省巫山县地名录》中提到,“民国二十八年(1939年)置两坪乡,因境内有马脚坪和东坪坝两个坪而得名”[[7]],行政制度几经变革,两坪乡境内辖区也反复析置合并,但直到今天,其所辖范围依然比较大。“一九八一年地名普查时,三合、兴家、沙坪三个大队在县内重名,经县人民政府批准,分别改为仙桥、溪沟、沙湾大队”[[8]]。由此我们得知,两坪和仙桥作为行政指称是比较晚近的。“两坪”既由两个地名合称而来,在民国二十八年应该是第一次出现。但是,在“仙桥”成为行政名称之前,已有地名叫仙女桥,直到今天仍为当地人熟知。两座山之间有一狭窄的通道,在公路修建之前就已存在,显得有些突兀,这里便是仙女桥的具体地点。据传,这里本是山谷,将两座山截然分开,山上的人们往来必须下行至谷底,再爬上另一座山,十分不便。有一位仙女从不远处捧了一兜土,将土填在此处,一处成了堰塘,一处成了土桥,分别被称为仙女湖[[9]]和仙女桥。现在,这里作为公路路基仍被使用。公路名为巫(山)骡(平)公路,从龙门桥修至骡平,于1976年4月动工,1978年8月全线建成通车。[[10]]据老人的讲述,在这条公路建成之前,那道土桥已经存在,但附近的人户并不多。[[11]]这表明,很长一段时间,大部分人并不需要通过这道土桥来往,土桥可能是自然形成而非认为修筑。这个传说,可能是人们为了解释堰塘和土桥的形成而创造的,反映了高地山区的用水和交通问题,也表明“仙女桥”是一个具有较早来源的地名。《万县市历代战事和灾害》中提到明末乱世,张献忠源长江由鄂入川,石柱宣抚司秦良玉曾出师至巫山县东仙女桥。[[12]]康熙五十四年(1715年)《巫山县志》关梁载“仙女桥,巫山治东,两山中断线相通,俗传为仙女所造,故名”[[13]],说明仙女桥这一地名至迟在明末清初就已经出现。所以,1981年改名“仙桥”当是依据仙女桥而得名。

1981年三合大队改名仙桥大队,其下有坑子、王家湾、侯家湾、仙女桥、黄家山、西池、杨家田等几个自然聚落。[[14]]其中,除了西池之外,其他几个地方或多或少去过几次,尤以黄家山、杨家田最为熟悉,黄家山是祖父易氏祖居地,杨家田是外祖父李氏祖居地。

二、黄家山的开发

小时候,若能在地图中看到周围的地名,我便十分兴奋。原因之一,便是这些地名实在太不起眼,它们能够出现在地图上让我感到不可思议。正因为如此,我也从未尝试过在地图中寻找“黄家山”这三个字。最近,我第一次在电子地图中搜索“黄家山”,令我吃惊的是,巫山境内出现了一个待选定位。不过,这个定位与我熟知的位置仍有一些偏差。其实,我也不清楚黄家山所指的范围究竟有多大,所以也不能确定地图的定位是否有误。于是我把目光转向文献记载,经查阅发现,在文献中能找到关于“黄家山”的零星记载,但却十分粗略。就我所掌握的信息,并不能划定黄家山的准确范围,为了使我的理解和描述更加贴切,我不得不将其缩小到较为熟悉的区域,用我的经验与记忆弥补文献资料的不足。

1983年《四川省巫山县地名录》中收有黄家山,就是上文提到的仙桥大队条下的自然聚落。除此之外,《中国共产党巫山地方历史》提到1949年解放巫山时的三会铺战役,国民党军队在三会铺设立防御体系,“保三旅两个团在火烽、黄家山、万流、龙村地区设防”[[15]]。三会铺[[16]]在两坪境内,该文中提到的一些地名均在这附近,这里的“黄家山”和我所说的应该是同一个地方。可以看到的是,黄家山附近海拔并不高。如今,在更高的地方,有一条建成于1978年8月的交通要道[[17]],高速公路连通巫山前,这条公路是通往湖北的主要通道,现在也依然是人们进入两坪乡的通道。在公路沿线的民居逐渐增多,形成了一些集镇。这样的固有印象,让我很难判断黄家山有何种优势能够作为国军的设防关口。或许在公路建成之前,北侧的溪沟是行军通道之一,在黄家山设防来遏制河道内的进攻。老人曾讲述解放军寻往河道追击国军的故事,而且在公路建成前,山顶地区的人户较少[[18]],这在一定程度上可以印证我的猜想。

我们有理由相信,在相当长的时间内,山顶的开发程度不会高于黄家山,那么黄家山的开发可以追溯到什么时期呢?

在光绪十九年《巫山县志》中有这样几条史料[[19]]:

以上各村自明季兵灾后,村社邱墟土著寥寥,人民多自他省迁来,地名随时变易。

康熙十年定:各省贫民携带妻子入蜀开垦者,准其人入籍。

明末清初经过战火,四川人口锐减,民众自发入川垦殖和清廷下旨移民,共同推动了入川的浪潮。1991年《巫山县志》似乎也参考了前文所引的史料[[20]]:

清康熙十年(1671),朝廷颁准,不论何省贫民,只要携带家室入蜀开垦者,准其入籍。届时,湖南、湖北、广东、广西、江苏、江西等省贫民,纷纷携家移蜀。湖北麻城、孝感、广西延陵等地贫民移居本县,挽草插占为业者众。

其中最后一句值得注意,它比较清晰地指出本县移民的迁入地,并且以“挽草插占”的方式落户。那么黄家山的开发会不会与明末清初的移民有关联呢?从家中的族谱或许能够得到一些信息。

家中这本族谱,文字方正、装帧精美,体例与一般出版物相差不大,不难发现,这是一本新编的族谱。根据封面记载,这本族谱至2014年底才正式编修完成。尽管族谱中提到“上海图书馆中收藏有易氏家谱三十一部,全国其他单位和美国、日本等国家图书干收藏有易氏家谱三十二部”[[21]],但弁言也提到编撰这本族谱,“既无可参资料、又无文字素材”,书中并未引用其他版本的序,而且总编撰被褒为“入川以来首开撰写易氏家谱之先河的第一族人”[[22]]。据此推测,此谱之前,该地区应该没有其他可见的版本。这本族谱内容多元,但称不上精审,在第一部分甚至还编入了大量教育部、文化部的文件。族谱对世系进行考证,不过正如族谱编后语所说,由于缺少文字资料,其中很多叙述尚有缺漏,前后无法细致衔接[[23]],使用时需要更加谨慎。

族谱中将易氏起源追溯到先秦,但从战国即跳转到明洪武年间。“巫山易氏远祖起源于燕赵‘易水’,发迹于运城晋阳(山西太原),明洪武年奉旨被迫南迁江夏麻城孝感。”[[24]]易氏在湖北的落脚点与1991年县志记载移民迁入地相合,当然我们也不能排除族谱附会县志的可能。相较于明洪武之前的叙述,对明末清初移民入川的叙述更为详实一些。编者在巫山境内考察了一些墓碑,进行实地访谈,试图构建较为完整的世系。弁言[[25]]提到:

明末清初朝廷旨令湖广填四川时,易氏族人易文知,应皇旨从富庶肥美的中原麻城孝感,义无反顾地携家眷,跋山涉水,西迁四川荒地,先是在湖北巴东落叶坝暂居后,很快进入四川巫山培石乡中南村铁树桩,扎根开发建设。

族谱尊易文知为入川始祖,其后分支众多,黄家山易氏为其中一支分系。族谱中也录入了大部分健在的人,从这些人名上溯到三世祖易世雄时,遇到一个很大的问题,编者明确说明“三世祖易世雄从培石移居巫山龙井后,改名易世高,其子孙居住比较分散,很多祖辈不知葬于何处,既无口头传说,也无文字记载”,“因而形成了该支系上下无法衔接[的情况],我们只能根据现有资料,尊重本系意见,分析处理,尽量把后面的资料登记完善”。[[26]]这表明,我们看到的世系,经过编者的处理,更加棘手的是,我们并不清楚处理的细节,也不知道易氏从第几世、哪一分支迁入黄家山。

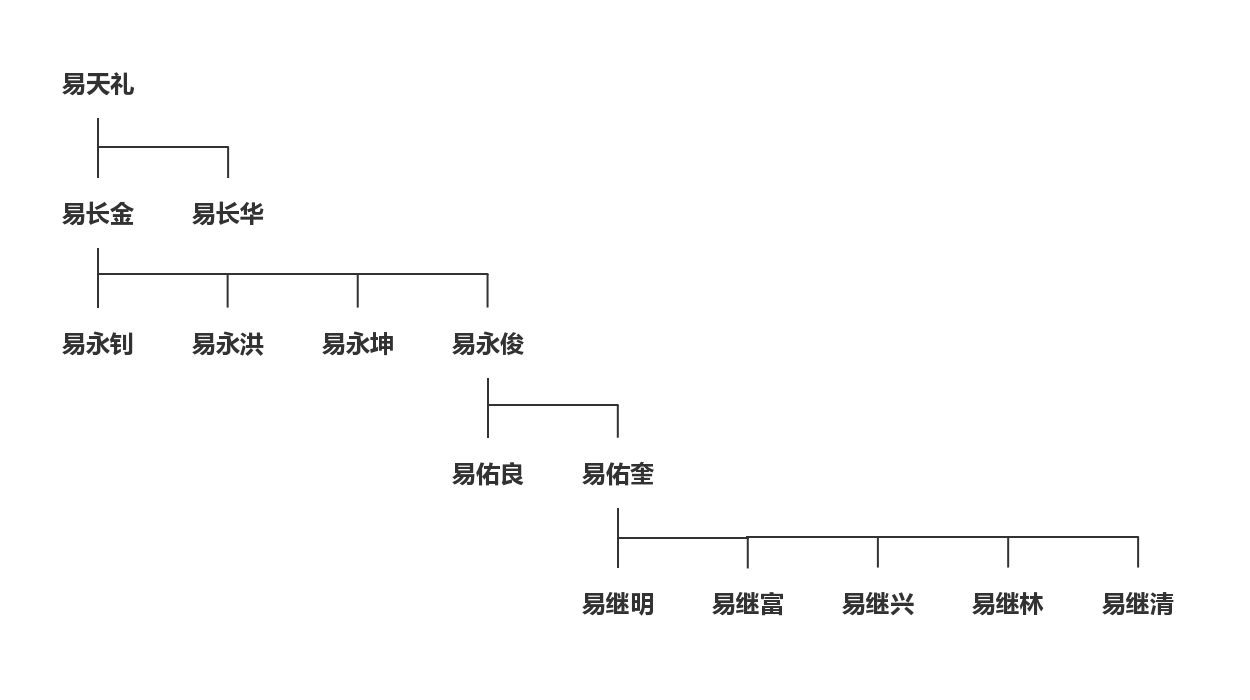

幸运的是,易继明老人的讲述[[27]],为我们提供了更多的信息。当地的山脊被称为墚子,有一座很长的东西向山脊,当地人称长墚子,在其南称阳坡,其北称阴坡。根据老人讲述,易天礼(族谱中为八世祖)与他兄弟原本同住在阴坡申家坡,后决定分一家至黄家山。另一位狡猾的先祖,因不喜黄家山土地贫瘠,在两张纸上都写下黄家山,揉成团,给易天礼抓阄,自己藏一张写上申家坡的纸,毫无疑问,易天礼便搬到了黄家山的马家坡居住。易天礼单传易长金,易长金生七子,其中两个因智力残疾,没有成家而绝嗣。易长金房中易永俊排行老幺,易永俊房中生两子,其中易佑奎房中传下易继明等四子一女,后易永俊又搬到老屋老业耕地(即现在称之为老屋的地方)居住。

图1:黄家山易氏世系图

注:根据《渝东鄂西易氏族谱》绘制,以易继明讲述的直系祖先为主干,其余部分从略,根据其称易佑良为伯,将族谱中次子易佑良调整为长子。

易继明提到,其祖父易永俊去世时,他尚不记事,别人讲的故事他很喜欢听,也很喜欢记,同时,他仅接受过不到一年的小学教育,据此可以推测他讲的故事大部分来自口传,没有文字记载。易继明对黄家山易氏追溯到易天礼,条理相对清晰。将之与族谱中的世系对比,除了在子嗣多寡上稍有出入,大体一致。易继明曾在马家坡住过,且继字辈尚有许多老人健在,他们对于永字辈的记忆可信度是比较高的,所以至少可以肯定,易氏第十世已经在黄家山定居。同样,永字辈讲述天字辈的故事传承到了继字辈,也是有可能的。值得一提的是,辈派字在当地俗称“派行”,是同姓族人内确定辈分的重要标记,常用于姓名的第二个字。以辈派字作为依据,对小范围内的世系进行推断、确定时代,应该比较可靠。族谱中记载辈派字为[[28]]:

世先国有发;天长永佑,继美前光;家声克振,邦大吉昌;尊贤贵德,培善安良;博学宏儒,兆代传芳;显达超群;锦冠奇章;思明启智,廉星呈祥;英才卓君,源远荣康;君正仕能,盛久高扬。

世字辈为第三世,黄家山易氏目前已传至十五世光字辈,按每代人20年进行保守地推算,永字辈距现在约100年,天字辈距现在约140年。据此,黄家山开发的历史可以追溯到民国年间,甚至是晚清。

三、黄家山的姓氏和人群

黄家山这个地名,很容易让人提出这样的疑问:是否曾有黄姓率先在此定居,所以此地叫黄家山?覃昌年在《爱的灵山神女峰》中表达了类似的观点[[29]]:

翻阅《巫山县地名录》,发现一个现象,有60%是以姓氏命名,如曾家湾、家槽、胡家淌、金家沟、黄家山、苟家坪、赵家岭、乔家坡、李家河、谭家嘴、伍家岩、侯家营、张家村、蒋家洞、廖家梁子、孙家垭合等等。稍加调研考证,这些姓氏地名大都是清朝初期渐渐命名,实言之,应该是移民文化的产物,其实都有很深的文化元素。

在问到易继明老人这个问题时,他回答道:“好多老年人都没搞清楚。一个是说原来邱成林屋后面有一棵大黄连树,另一个是说过去黄家在这里住过。”并援引了附近的地名杨家田、官家湾,这似乎表明他更加倾向于第二种说法。不过,对于为何现在附近没有黄姓,他也没有确切的说法,只以“时间一长就消失了”来解释。但他为我们讲述了另一个关于李氏的故事:

李氏很早便这里定居,他们的祖先李禄就埋在前头包上。李禄死后,其后人请风水先生看了一份宝地,在仙女桥山脚下,从此李家飞黄腾达。而风水先生却因此双目失明,本应由李家生养死葬,但李家却食言,甚至对其进行奴役。风水先生的徒弟寻来,向师傅请教后,诱惑李家将李禄墓迁走,开墓时祥鸟飞到前头包上两棵大枞树下。这本也是一份宝地,徒弟继续引诱李家改善地形,说可以出皇帝,李家信以为真。在东面屋旁挖一个堰塘,在大丘打造两把羊叉,把山包中间挑平,用石磙碾平做道场,形似薄刀。这样一来,一把羊叉叉向堰塘,一把羊叉叉往道场,坪上常用石磙碾,两把薄刀对着砍,地就被制死了,李家一天出三四次丧,不到几天便人丁锐减,从此没落。后来,家道中兴,在民国时这一片地区只有三间瓦屋,李家有一间马桑树大排扇瓦屋。

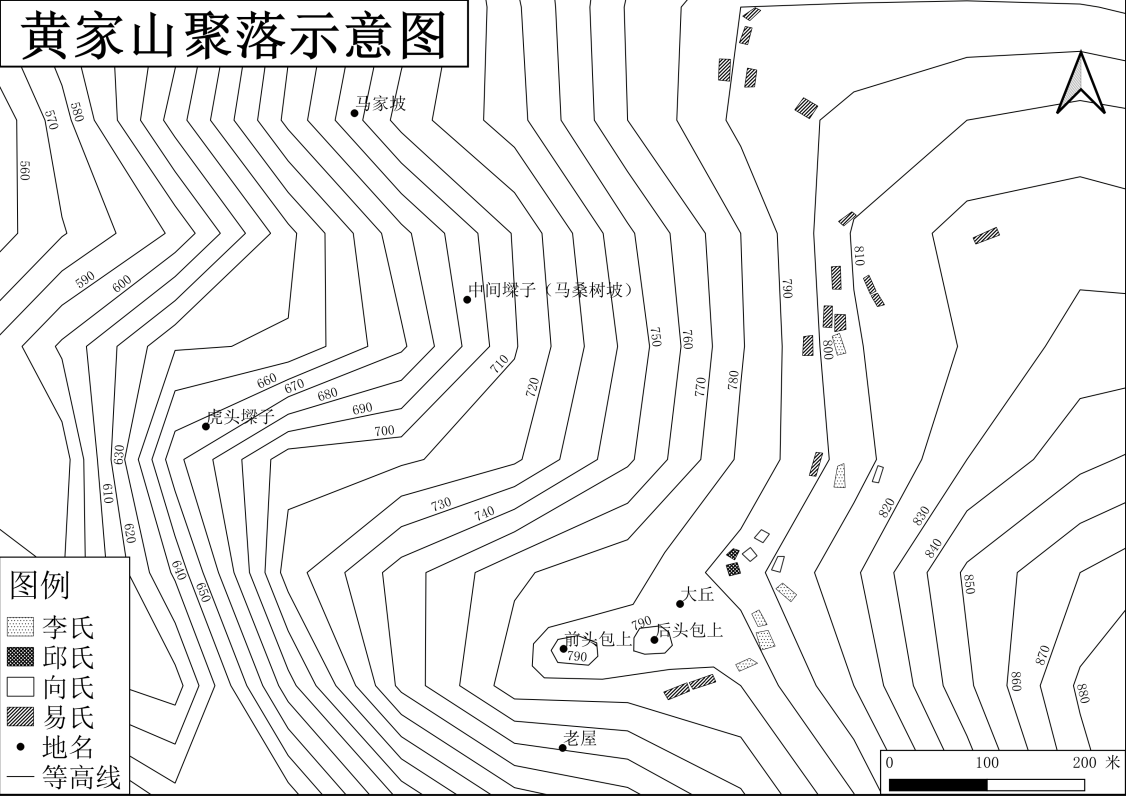

图2:黄家山聚落示意图

毫无疑问,这个故事充满传奇色彩,但从中我们至少可以推理出两点信息:一是李氏定居此处的时间应该比较长,才会去构造出曾经的辉煌;二是这里的地形在较早的时期被改造过,只不过究竟始于何时我们还无法推测。

我到故事中的墓地去寻找墓碑,前头包上共有11座墓,根据墓碑和老人讲述,墓主应该都是李氏族人。墓地中确实有一座李禄墓,左右雕有神兽头像,形似麒麟。墓碑表层的青黑色经过风吹日晒已基本脱落,呈现出白灰色,以致碑上的字不太好辨认,不过大部分并没有损坏。这些痕迹似乎表明这是一座距今时间较长的墓,而且墓主人的身份明显异于普通百姓。墓碑[[30]]内容如下:

对联:凤毛辉吉地,麟趾擢佳城;泽遗后裔

风水:邜山酉向

中榜:皇清待赠/应诰故显考/妣李公讳禄字文翰/门严氏府/太君二大人之墓

龙边:己丑年正月二十五子时生,己丑年十二月十七申时卒

孝门壻 王之屏 女大姐 向桂 女二姐 向大义 女幺姐

孝侄 国 棫材栋樑相校榕 媳 余向庐向向王刘 氏

侄孙 缙结□纺□□ 媳 丁邓向张袁周 氏

虎边:戊子年十一月十二寅时生,乙未年闰十月十六午时卒

孝男 国 槿生员松□楹 楫 媳 王杨邹向刘向氏

楫 媳 王杨邹向刘向氏

孙 绘绍□绰绎绶絪 媳 向张黄向向向邓氏

乾隆四十七年壬寅岁孟冬月吉旦立

碑文记载了墓主的生卒日期、姓名信息,还有立碑人与立碑日期。这是李禄与妻子严氏的合葬墓,根据男左女右的惯例,可以分辨出两人的生卒年信息。墓碑立于乾隆四十七年(1782年),一般来说,后人为先辈刻碑是作为孝的象征,不会出现托名的现象,即使有,应该也是少数,比如父辈早逝,孙辈为祖辈立碑时,父辈的名字可能会出现在立碑人的名单中。另一种情况是,后辈重修或新修始祖的墓碑,会根据情况将墓主的后世几代刻在碑上,但无论如何,立碑人应该是不会漏掉的。所以墓碑记录的立碑人,即李禄的孙辈生活于乾隆年间应该是没有疑问的。乾隆四十七年(1782年)之前最近的己丑年是乾隆三十四年(1769年)和康熙四十八年(1709年)。从碑文记录的信息来看,李禄只可能生于康熙四八年(1709年),卒于乾隆三十四年(1769年)。同样的道理,可以得出严氏生于康熙四十七年(1708年),卒于乾隆四十年(1775年)。当然,也存在后人不知道李禄及严氏准确出生日期的可能,但误差不会太大。易继明说李氏辈派字为“福禄真强,四成法万祖,安邦定忠良”,如今良字辈已经成人,据此推算时代也大致相符。

经过检索,在我所见四川地区的方志中,没有足够的信息与李禄墓碑中涉及的人名相匹配。其他墓碑中,生活年代最早的是李祖鋐(1885-1934)和龙万秀(1880-1960)。我们无法解释为什么中间一百多年,这片墓地没有李氏族人的墓,至少没有从碑刻来看没有。有这样几种可能:一是李禄的墓实际上是后来从其他地方迁到此处;二是自李禄逝后,李氏族人改葬于他处。首先,死者下葬后不会轻易迁墓;其次,如果李禄的墓是在乾隆四十八年(1782年)之后才迁来,那李氏后人应该也是希望借迁墓之举改善风水,一般来说会重立新碑,至少不可能沿用旧碑。所以,暂时只能以第二种猜想作为解释,这与李氏的传说也有一定的吻合度。

仅凭李禄一块墓碑,尚不能构建出较为完整的李氏世系。遗憾的是,查看墓碑时,尚无计划从李氏世系考察黄家山的发展。且疫情期间,也不便于登门拜访。即便如此,我认为仍然有理由相信,至迟在乾隆四十七年,也就是李禄的孙辈生活的年代,黄家山已经得到了一定程度的开发。也就是说,黄家山的开发,可以追溯到乾隆年间。

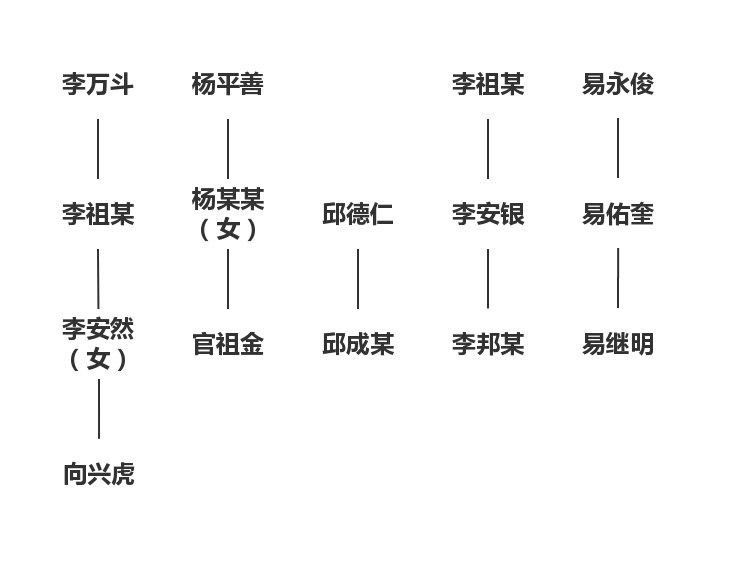

进入民国,即是黄家山易氏佑字辈、李氏安字辈正当青年的时代。易继明的回忆为我们勾勒出那个时代黄家山的人群。易继明生于解放前,尚在马家坡住过一段时间,其父易佑奎从马家坡搬到老业耕地(即现在称之为老屋的地方)建房定居,估计已是解放后的事了。除了易氏、李氏,这里还有邱氏、向氏几家人户。根据易继明的讲述,这一片水田(现均已放旱,不再种稻),除了李安银有块大丘,其余全是李万斗的课田。李万斗住在阳坡,他与黄家山李氏可能本是同宗,但在数代以前即已分房。若按照老中青三代划分,李安银与李万斗应该不是同一时代的人,他们的辈派字便是一个佐证。易继明为何将李万斗和李安银放在一起讲述,我猜测一方面是因为他与李安银有过一些接触,另一方面是李万斗较有名望,所以人们常讲述李万斗的故事而少提及其后代,这与人们的记忆选择是相符的。邱德仁原是广子湾的人,因家中人多地少,便来此处租种李万斗的课田,住在杨平善的屋中。向成富的父亲向太从同邱德仁一样,也是种李万斗的地,住杨平善的屋。杨平善有个与官祖金同岁的儿子早逝,官祖金与易氏继字辈属于同一时代。看起来,杨氏在黄家山应该也是个大户人家,但是没有信息与这种猜想匹配,也无法解释为何杨氏逐渐消失。谈到官姓,易继明说:“官氏住的地方不属于黄家山,他们是土蛮子,八大王洗四川的时候他们在山里打洞。”我们无法确定官氏究竟是不是土著居民,实际上,现在易氏和官氏并无明显界限与隔阂,邻里关系友好,且多有通婚,而附近也不见任何窑洞隧道。可以肯定的是,易继明对官氏没有任何负面情绪,“土蛮子”多半是故事中留下的固有印象,我猜测官氏可能是比易氏更早进入这一区域的家族。由于没有足够的信息,无法完全弄清楚各个姓氏的谱系,但通过比较和联系,可以简单归纳出他们相对的代际关系,如下图3所示。需要指出的是,易继明的亲家为杨家田李安林,照辈分与李安银应是同辈,但按生活年代来看,李安银与易佑奎同属一个时代。

图3:黄家山各姓氏相对代际图

注:该图以老中青(大约20年)划分,尽管不够准确,但一定程度上可以展示不同姓氏同处一个时代的人群,不清楚具体名字时,以“辈派字+某”或“某某”代替。

据上所述,我们大致可以勾勒出黄家山早期开发的过程。至迟在乾隆年间,李氏已经对黄家山进行了一定程度的开发,将山墚改造为耕地和平地。李氏是否一直居住于黄家山,或其在何时迁入黄家山,我们暂时无法知晓。不过,虽然李氏对黄家山开始进行开发,但在相当长的时间里,该地区可能仍然保持着人烟稀少的状态。进入晚清,易氏迁入黄家山,并迅速繁衍,从马家坡向外扩散,开辟了一些土地作为老业。民国时期,可能经过土地交易,耕地逐渐集中到少部分家族手中,李氏族人占据着黄家山最为肥沃的那片土地,杨氏在黄家山可能也占有较为重要的地位。邱氏、向氏进入黄家山,租佃李氏的土地,并逐渐定居于此。至此,我们今天所看到黄家山的人群分布,大致定型。

四、记忆里的黄家山

记忆里的黄家山已经渐行渐远,或许有一天,它会随着人们一同消失。

从卫星图(见下图4)中大概可以看到,黄家山的民居比较分散。与之形成对比的是杨家田,俯瞰杨家田即能清楚地看到民居分布大致呈一高一低的两条一字。同时可以注意到,杨家田和黄家山的民居大多并非面向南方,这好像不符合北半球中纬度地区建筑的一般原则,其实这是因为黄家山和杨家田两个聚落均处于山脊的北侧。在渝东三峡这个山区,地形因素显得十分突出。我记忆里理所当然的东西,现在看来,很多都与地形绕不开关系。

图4:黄家山和杨家田卫星图(西为杨家田,东为黄家山)

我出生于黄家山,大概四岁左右时就离开了这里,我常说我是“城乡结合部”成长出来的孩子,这样的生活经验让我对城市文化和乡村文化均多了一份理解与包容。黄家山的耕地,我大致是了解的,这里多是梯级分布的山地,种上庄稼后,在山林掩映间有几分别致,但很多山地的坡度相当大,甚至有的田间小道需要挖出台阶,否则很难直立着行进。光绪《巫山县志》卷十五风俗志记载:“巫邑山多田少,无自然之利,非克劳克俭,何以立家?”[[31]]可见巫山并不适合农业发展。黄家山最肥沃的几块地当属那几阶水田,现在均已放旱多年。以前种植水稻,干旱时需要从山顶的堰塘——就是传说的那个仙女湖——引水下来,水流经的里程相当远。可以想见,引水过程中这里挖个缺口那里掏个小洞并的事情必不会少,也一定引发了许多故事,不过我的记忆里没有太深刻的印象。水稻种植程序比较复杂,从犁耕整理田面、维修田埂,即当地人所说的“整水田”,到用地膜培植秧苗、插秧,再到旱季引水、雨季打樁,最后割稻打谷、翻晒收储,历时长且需要花费相当多的心血。随着青壮年劳动力的外流,家里的老人难以负荷水稻种植的工作,逐渐减少水稻种植甚至完全放旱,增加马铃薯、玉米等高产作物的种植面积,留下一部分供人畜食用,另一部分卖出买米。

最近由于巫山打造脆李品牌取得一些成果,黄家山开始种植新式脆李。其实,在我的印象里,这里的果木还算丰富,最多的是枇杷树和李树,还有一些杏、樱桃、梨、野生毛桃和嫁接的“夏至桃”以及较少的柿子树、枣树、核桃树山、楂树、拐角树,还有人移植过一些橘子树、柚子树、苹果树,但所结果实并不可口。除了果木之外,在政府的倡导下曾经植过一些桑树、茶树,但逐渐废弃,留下的桑树和茶场只偶尔有人摘些桑葚、茶尖自用。黄家山还有一些可以用来打造家具的木材,如柏树和枞树,梨木质地也非常厚实,可用来作门板、案板。还有一种运用广泛的草本植物——竹,竹制工具在人们生活中随处可见,簸箕、撮箕、箩筐、背篓、扁担上的卡子、水管连接头、木质盛器的竹箍、凉席、竹帘[[32]]、筷子、旱烟杆、家禽圈舍的围篱……所以黄家山老一辈的男性,或多或少会做一些木匠活和篾匠活,虽然许多工具可以请专业的木匠和篾匠打制,但懂得一点制作技术,会方便不少。易继明还提到一个有意思的故事,说以前马桑树长得又高又粗,传说有一位皇帝路过一棵小马桑树时,将包袱挂在枝头,找地方如厕,等回来时,包已经随树枝长得够不,于是便骂它“以后只能做柴”,所以现在见到的马桑树并不高壮、脆而易折。在1991年《巫山县志》中故事变成了“铁拐李封赠马桑树”,使它免遭灭顶之灾。[[33]]这样的故事难以无法深信,但是易继明讲到民国时期李氏有一间大排扇瓦屋,便是用马桑树做竖墙,将其他木料用榫头横向连接,便是一道墙,传至李定海(现年40多岁)才拆。若马桑树真的曾被用作建材,那马桑树发生如此巨大的变化应该作何解释呢?黄权生将马桑树的传说归结于各地传说交流融合的结果,是人们宗教崇拜在西南民间的演变。这样的解释有一定合理性,但可能还需要对那些所谓“马桑树”制作的门柱建材进行实地考察,才能进一步说明情况。

山区地形,同样影响了黄家山的交通,进而形成了一些地区文化现象。仙桥村下辖的几个自然村修筑公路大概是21世纪初的事情了,以前大多数房屋仍是土墙瓦房,除了当经济条件不足,我认为当地缺少建筑材料,且交通落后不便于远距离运输也是原因之一。后来经济逐渐发展起来,交通稍微便利些,就用汽车将材料运到公路干线中转地,不通车的地方再用骡马转运,称之为“驼法力”。“川江号子”、“龙骨坡抬工号子”被视为巫山的文化标签,我对这些并不了解,不过听老人们偶尔谈起,在打土墙时也有似哼唱的“歌锣句”。这种传唱文化,是在日常劳作中逐渐形成的。以前,家里卖猪时,需要将猪绑在一种篱笆[[34]]上,然后用杠子和绳子穿连绑好,四人或更多人共同把猪抬到通车的地方转运。这样的体力活,人们常常需要吆喝着鼓劲和统一步伐。可能抬工号子也是在这样的劳动中,逐渐形成加工,并在一定地区内流传。遗憾的是,黄家山许多人已拆掉旧房,搬到新农村社区居住,抬运的场景也越来越少,我没有采集到相关的信息。

1991年《巫山县志》对巫山的风俗文化有着详细的描述,这里谈一谈我记忆中的一些片段,以下的理解大部分基于我在黄家山生活的经验。进入大学,来自五湖四海的同学常谈及的话题之一便是方言。巫山属于西南官话区,若以汉语拼音的音调作为参照,我认为巫山方言与通行普通话最大的不同,是二声和四声的对调。据我的试验,巫山话中仍保留大部分翘舌,所以很多字词遵循二四声对调的规律,便可以实现普通话和巫山话的转换。巫山地处渝东,接近鄂西,口音与湖北巴东县十分相似,相较来说,与重庆市区的差异反而更大。这说明,方言区的划分部分遵循着行政区划的原则,但方言的形成与是否处于同一地理系统内关系密切。同时,早先文字并不普及,很多地名口耳相传,常常会出现误传的现象。如三会铺,小时候我一度以为那个地方叫三花铺,后来,认识了一些字,看见城乡公交上写着三合铺,我第一次知道自己叫错了地名。但是,通过检索发现,古籍库中不见三合铺,只有三会铺,在1983年《四川省巫山县地名录》和1991年《巫山县志》中仍是三会铺。我猜测这就是口语误传所致,“三会铺”渐渐在口语中被传为“三合铺”,偶然的机会“三合铺”被书写下来,逐渐为更多人熟知和接受,所以现在很多书面材料中也写作“三合铺”。与此类似的还有二郎庙和二老庙、南山路和南三路等。

与中原地区和闽粤地区的宗族系统相比,可以说,黄家山的祭祀系统并不发达,那本14年底才修好的《易氏族谱》便是一个佐证。这里没有宗祠,对祖先的祭祀不算隆重,通常每年春节到先人墓地烧纸、炸爆竹以示祭祀,在重大节日用餐时,摆好饭菜,将筷子平放在碗上,请已故长辈“享用”,称为“敬老辈子”。有人去世,通常会请人打闹丧鼓,也称坐夜。通常有锣、鼓、小锣、镲等乐器,一行人围着棺木转动的同时,一人唱丧歌,歌声停下,便用乐器合奏。这些人大多是住在附近的邻居,他们懂得乐器演奏的谱子和丧歌的内容,但不以此为职业,仅是作为邻里前来帮忙,主人家对帮忙的人会送一些烟、毛巾、香皂等物。我较为仔细地听过一次丧歌,其中一部分大概可以称得上一部通史演义,将各个朝代的故事结合起来,盘古女娲、桃园结义、隋唐英雄、元末起义等混杂一起。另外一群人被称为道士先生,家属根据他们算出时间下葬死者。道士在这几天夜里会做法事,其中最著名的一项是“开路”,但若是主人家没有钱也可以选择不做。头七、回煞等日子也由道士先生算出,根据其指示布置活动,除此之外,即使直系一代的亲人,几年之后,甚至连他们的忌日都不再重要。某种意义上,葬礼不是为死者所举行,而是生者的一种交际仪式,是子孙实力和脸面的表现。另外,关于地方神的祭祀也很少被提起,更不用说供奉。有一个地名叫庙坡,我在那里发现一座小庙,庙中结着蛛网,没有神像,有一块歪倒的牌位,看不清上面是否写有什么字。若果在其他地方看见用石、砖搭有类似房子的小建筑,也许就是某个供奉土地的神庙。在朝元山有一座朝元观,据《四川省巫山县地名录》记载,朝元观在清朝修建,供奉祖师,1983年前已被毁[[35]]。朝元观可能是在文革中被毁掉,不过如今经过重新修缮,香火旺盛,巫山的很多人会徒步登上朝元山或驱车至山腰,前往朝元观进香,但是我认为这都没有形成固定的祭祀节日和坚定的宗教信仰。黄家山祭祀系统和宗教信仰不发达,一个可能的原因是,它是一个较晚形成的移民聚落,晚清民国时期才基本成型。

关于黄家山的文献资料少之又少,巫山县图书馆所藏的地方文献,也许可以帮助我们进一步了解黄家山的过去,但因疫情尚未开放。不过正因为如此,给了我想象的空间,也让我把对黄家山的理解和生活经验紧密结合起来。我想,相比于读取文献中的描述,这样的回忆和想象,对我的意义或许要更大一些。

[[1]] 详见国家扶贫开发领导小组办公室,网址:http://www.cpad.gov.cn/art/2018/10/18/art_343_961.html

[[2]] 中国人民政治协商会议巫山县委员会:《巫山文史资料 第2辑》,1991年10月,第201页。

[[3]] 黄万波主编:《龙骨坡史前文化志 1999年 第一卷》,北京:中华书局,1999年。

[[4]] 光绪《巫山县志》,卷二《沿革志》,清光绪十九年刻本。

[[5]] 四川省巫山县志编纂委员会编纂:《巫山县志》,成都:四川人民出版社,1991年,第35-36页。

[[6]] 巫山县人民政府公众信息网,网址:http://cqwsfy.gov.cn/info/1193/10078.htm

[[7]] 巫山县地名领导小组编:《四川省巫山县地名录》,1983年,第22页。

[[8]] 巫山县地名领导小组编:《四川省巫山县地名录》,第22页。

[[9]] 该堰塘名三湾堰塘,面积不大,至今尚被用于农业水利和养殖,附近还有被成为坑子的聚落。

[[10]] 四川省巫山县志编纂委员会编纂:《巫山县志》,成都:四川人民出版社,1991年,第210页。

[[11]] 2020年3月29日对易继明老人的口述采访。

[[12]] 万县市地方志办公室,中共万县市委政策研究室,万县市农村经济委员会编:《万县市历代战事和灾害》, 1996年,第46页。

[[13]] 康熙《巫山县志》不分卷,康熙五十四年。

[[14]] 巫山县地名领导小组编:《四川省巫山县地名录》,1983年6月,第24页。

[[15]] 中共巫山县党史研究室著,蔡剑侠主编:《中国共产党巫山地方历史》,贵阳:贵州人民出版社,2013年,第129页。

[[17]] 四川省巫山县志编纂委员会编纂:《巫山县志》,成都:四川人民出版社,1991年,第210页。

[[18]] 2020年3月29日对易继明老人的口述采访。

[[19]] 光绪《巫山县志》卷三《疆域志》,清光绪十九年刻本。

[[20]] 四川省巫山县志编纂委员会编纂:《巫山县志》,第89页。

[[21]] 《渝东鄂西易氏族谱》,2014年,第46页。

[[22]] 《渝东鄂西易氏族谱·弁言》,2014年。

[[23]] 《渝东鄂西易氏族谱·编后语》,第223页。

[[24]] 《渝东鄂西易氏族谱·序》,2014年。

[[25]] 《渝东鄂西易氏族谱·弁言》,2014年。

[[26]] 《渝东鄂西易氏族谱·编后语》,第227-228页。

[[27]] 2020年3月29日对易继明老人的口述采访,后面引用的口述材料均为易继明讲述,不再重复注出。

[[28]] 《渝东鄂西易氏族谱》,2014年,第24页。

[[29]] 覃昌年:《爱的灵山神女峰》,北京:华文出版社,2009年,第150-152页。

[[31]] 光绪《巫山县志》,卷十五风俗志,清光绪十九年刻本。

[[32]] 一种睡具,用绳子将手指粗、等长的细竹横串编在一起,可以卷成圆柱形,夏天为了乘凉在室外开铺,将竹帘搭在两条高板凳上,铺上棉褥,弹软舒适且清凉透风。

[[33]] 四川省巫山县志编纂委员会编纂:《巫山县志》,成都:四川人民出版社,1991年12月,第684页。

[[34]] 以指粗的实木为纬,青篾为经,编织呈方形的篱笆,可作为晒具、围栏等,根据用途不同,实木的粗细不一。用来抬猪的篱笆,通常会选用较粗的实木,编好后并用实木加固。

[[35]] 巫山县地名领导小组编:《四川省巫山县地名录》,1983年6月,第24页。