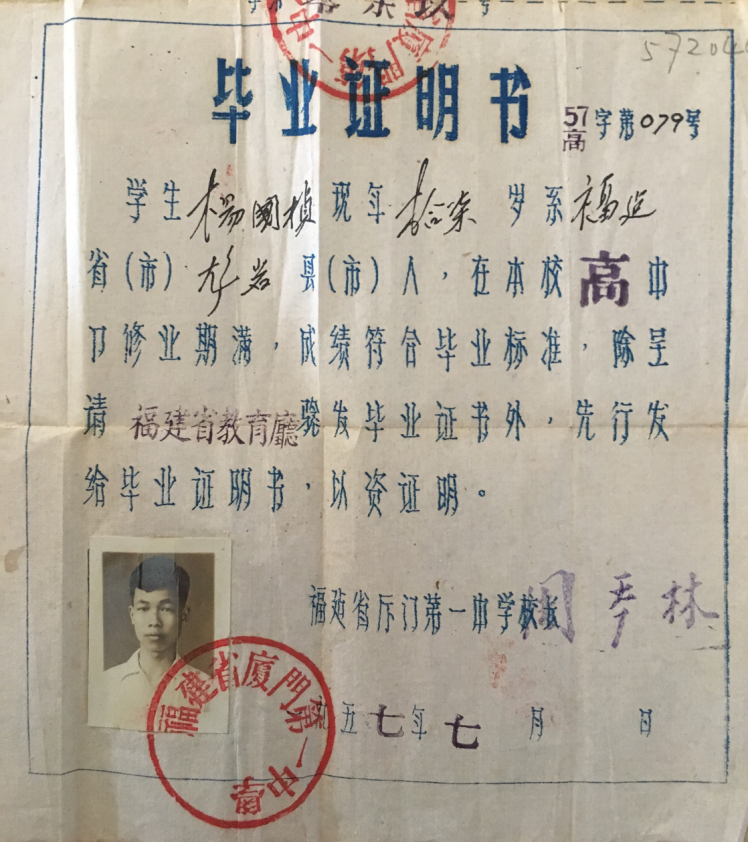

1957年7月,17岁的我从厦门第一中学高中毕业,参加高考,厦门一中开具的毕业证明书上有我的照片,一副少年不知愁滋味的模样。

那时候的我太幼稚,没什么心思,而且当时也缺乏“入学全攻略”之类的指南,不知道大学、专业有什么等级,如何报考,只凭自己对文学史地的爱好,选择学校、填报志愿,考试完毕自我感觉颇为良好,高高兴兴地回老家龙岩玩了一趟。

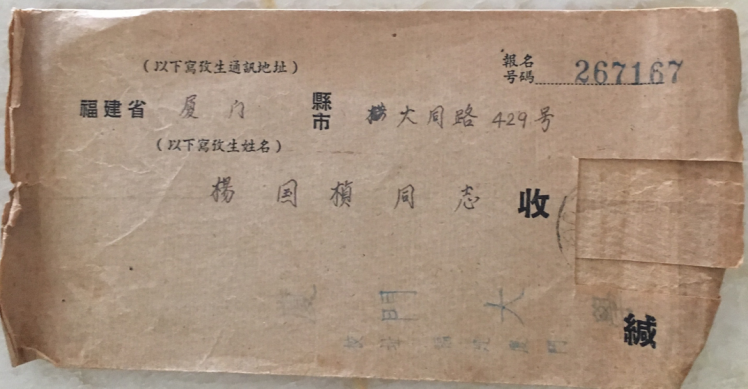

8月27日,收到厦门大学录取通知书,我荣幸地考入厦门大学历史系。彼时,装有通知书的是福建省统一印制的“牛皮纸小信封”,由学生报考时自己填写考生姓名及通讯地址,录取时,还需在发件栏上盖以大学名称和校址的印戳。这是一个再普通不过的信封,不知为何我没有将其丢掉,便悄无声息地在我的书堆里躺了六十年。

封面贴的是一张纪念邮票,当时我把它剪下来集邮了

邮戳日期是57.8.27,厦门当地的信应当是朝发夕至的

那个时候的厦门,是中国东南的海上小城,全市人口仅56万,地处海防前线,几乎没有什么大型的建设。1957年1月成立的厦门市公交公司,只有营运公交车6辆。是年4月,鹰厦铁路通车,首列客车才抵达厦门。

我们入学的时候,厦门大学共有九个系,文科中文、外文、历史、经济四系,理科数学、物理、化学、生物、海洋五系,招收本科新生703人(海洋系只招3人)。加上老生,全校学生近3200人。

9月12日,新生报到。我是本地新生,家住大同路,来厦大报到时,独自提着一个小藤箱,内装录取通知书中要求的材料和若干生活用品、换洗衣服,就近叫了一辆三轮车,沿镇邦路、水仙路、同文路、民族路、大学路到厦大医院,抄小路来到厦门大学办公大楼——群贤楼,才知道新生报到在工会俱乐部(后拆建为今建文楼)前,遂折往。

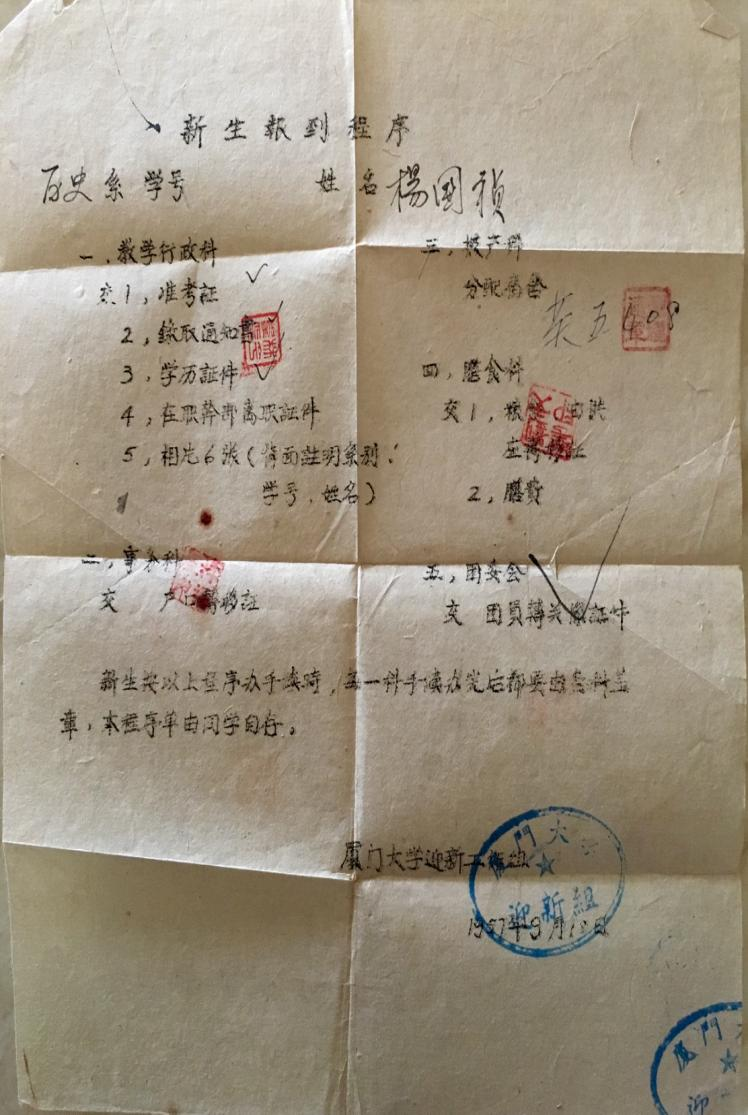

当天新生报到的程序是这样的:厦门大学迎新组发给每个同学一张程序单,由新生依序到各科摊位办理报到手续,先到教学行政科交准考证、录取通知书、学历证件、在职干部离职证件、相片6张;二到事务科交户口转移证;三到校产科分配宿舍;四到膳食科交粮食、油供应转移证和膳费;五到团委会交团员转关系证件。每科手续办完后都要由各科盖章,程序单由同学自存。

我按程序单办妥手续,单上盖了各科经办老师的私章,校产科老师填写了分配宿舍号,团委会收件人只画了一个钩号。这份新生报到程序单可证当年行政干部依规办事的认真与负责。我保存下来了,也许它是当下惟一存世的“文物”了。

当年,我们班上有48位同学,加上复学的4人,共有52人,但与1956年级招生三个班103人相比,减少了近一半。同学除来自华东地区上海、浙江、福建的应届高中毕业生外,有几位调干生,年龄最大的30岁;需要特别指出的是,有四分之一是华侨学生,分别来自印度尼西亚、马来西亚、泰国、缅甸。然而,令许多男生失望的是,全班总共只有三位女生,而且都已经成家了。

报到后,由老生引路至宿舍,女生住丰庭第一楼,男生住芙蓉第五楼。丰庭第一楼距工会俱乐部只隔了一条马路,是1951年建成的三层女生宿舍。芙蓉第五楼坐落在芙蓉第四楼的后面,是1957年新建的男生宿舍,呈长方形一字排开,共3层,被2个4层前后突出的端头分为3段,每个房间住6~8人。每层中段有个中厅,可供学习或开会之用。两个突出的端头与宿舍成十字形,配上楼梯和浴室、卫生间,外墙白色花岗岩条石,衬砌红砖,红白两色相映交辉,当时的楼前则是一片空地。

芙蓉第五是我们展现青春活力的起点,这是当年全班同学在芙蓉五楼下空地与老师的合影

9月15日,我的户口正式移入厦门大学,此后从学生集体户到教工集体户再到居民户,只在校内移动,至今未曾迁移出去过,成就我与母校一个甲子不离不弃的奇缘。

厦门大学是1921年华侨领䄂陈嘉庚先生创办的。他眼光独具,选中厦门岛五老凌云、面向海洋的风水宝地,奠下“南方之强”的基石。1924年9月思明县公署布告,核准厦门大学用地界址:“西自中营炮台旧址起,缘埔头山、峰巢蒂山越澳岭、赤岭而上鼓山以达五老山之极峰为界;东南自西边社起,缘和尚山后河越覆鼎山、观音山后过官后山许坪钟山汇;西东界线于五老山之极峰为界;南至海为界。”早期建设仅利用了演武场范围的四分之一,以群贤楼群为代表,正如鲁迅所言:“一排洋房建在沙滩上”。1953~1955年,陈嘉庚主持建设了以建南大会堂为中心的建南楼群,和男女学生宿舍芙蓉楼群、丰庭楼群,成为新厦大的地标。

厦大校园本无围墙,也就没有正式的校门。进出口有好几个,并无专人管理。在我们入学前些年,在北村对面通往同安楼的路口,建了一座混凝土的校门。从厦门市区到厦大的公交车,从蜂巢山下来,一眼望见校门,就知道厦门大学到了。下面这张厦门大学远景照片,展示的便是当年的风姿:

最前面的平房是北村厦大工农速成中学的教室,马路对面白色的建筑就是校门。校门后有一条沙质马路通同安楼,即达厦大的行政中心群贤楼。最后一排大楼是以建南大会堂为中心的建南楼群。左边是学生宿舍芙蓉楼群。校门以内是一大片的农地和空地,现在看来,校主陈嘉庚先生是用校门的形式立地界,保护厦门大学的土地权益。但因为厦大公交车站设在大南路口,很少有人倒退回去,通过这座校门进入学校,渐渐显得孤单寂寞,最终被废弃。

尽管如此,投奔厦大的学子,仍视它为厦门大学的标志,是我们身份的证明,在这里留下印记。我们在厦门大学校门留下的合照,也因此成为历史的见证。

大一是我们的金色时光,学生生活十分美好,我们吃在芙蓉第二楼边的竞丰膳厅,膳费每月8元,菜色丰富而便宜,分装在小碟子里,一份有三、四种,任人挑选,早餐4分,中晚餐8分。早晨起床有免费的豆浆饮用,膳厅工友把一大桶豆浆送到每座宿舍楼下,由同学自取,每人一瓢。上午课间操时还有免费豆浆,由工友送到教室楼下。可惜好景不长,第二年这种待遇就被取消了。

此时,“反右斗争”已经告一段,历史系老师没人被打成右派,虽然政治运动频繁,教学还是正常进行,让我们初识入学的门径。我们的老师,有厦门大学第一届(1926年)毕业生林惠祥教授和叶国庆教授。他们成名较早,是历史系元老级人物,事实上,这时的他们也都才50多岁。

林惠祥教授大学毕业后赴菲律宾留学,1928年获人类学硕士学位。他是中国人类学的先驱者、中国东南田野考古的开拓者、中国现代研究台湾的开拓者,集人类学家、民族学家、考古学家于一身。1935年,34岁的他就任过厦门大学历史社会学系主任。1950年为厦门大学历史系主任,1953年出任人类博物馆馆长,1956年兼任南洋研究所副所长,二级教授。我们在参观人类博物馆时见过他,听说他要开考古学通论的课,大家都特别的振奋,我还特地买了一本《考古学通论》来读,不料还没等到听他的课,便传来他1958年2月13日逝世的噩耗,我和同学们还一起参加了在风雨球场举行的追悼会。

叶国庆教授大学毕业后,于1930年考入燕京大学历史研究部研究生,师从顾颉刚、许地山教授,与著名的历史地理学家谭其骧同学。1932年返校任教,是先秦史方面的专家,1945年代理历史学系主任,1949年任历史系主任,1958年,在林惠祥教授逝世后,接任人类博物馆馆长。

人类博物馆馆址是1923年建的博学楼,厦大早期的学生宿舍,1953年改设为人类博物馆,是我们向往和崇拜的厦门大学历史学地标。当年我班同学还陪同到校联欢的杏林纺织厂女工到此参观。

时光荏苒,岁月如梭,厦门大学几经扩建,我们心仪的校门,留下我们大一青春记忆的芙蓉第五、丰庭第一宿舍,竞丰膳厅,早已化为尘埃,或被新建的楼房所取代,只有这座人类博物馆,容颜依旧,诉说那昔日的荣光。

历史系主任傅衣凌教授时年46岁,是本校第九届(1934)毕业生,1935年东渡日本,留学法政大学研究院。中国著名的明清史、社会经济史大家。1950年回母校工作,1952年起,出任历史系主任。在新生入学的大会上,傅衣凌先生介绍历史系的专业特色和教师阵容,鼓励我们好好学习。他说话福州腔很重,具体怎么说已记不得了,后来他代表历史系提出“北上燕京,南下广州”的口号,鼓足干劲,力争上游,赶超北方的北京大学、南方的中山大学,让我们青年学子热血沸腾,心向往之。

韩国磐先生是青年教师的佼佼者,中国史学界的后起之秀,本校第二十届(1945)毕业生,1946年任厦大历史系助教,1956年37岁升为副教授,已出版著作多种了。

我本来就没有专业对口不对口的想法,了解了老师们的成就,不禁肃然起敬,更钟情于历史学专业,一心一意,毫不动摇。我用菜票换钱买来傅衣凌老师的《明清时代商人及其商业资本》、《明清江南市民经济试探》、韩国磐老师的《柴荣》、《隋唐的均田制度》、《隋炀帝》等书来读。在他们指引下,我走上治史之路,六十年如一日,从未停歇。

作者:杨国桢,厦门大学荣誉教授、人文学院历史系博士生导师。国家有突出贡献专家,原全国政协委员,国务院学位委员会学科评议组成员。2017年4月获厦门大学南强杰出贡献奖。